2026.02.24 화요일

검색

'차입' 검색결과

기간검색

-

~

검색영역

검색어

-

주담대 변동금리 꺾였다…1월 코픽스 0.12%p↓ [이코노믹데일리] 은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 5개월 만에 하락했다. 19일 은행연합회에 따르면 올해 1월 신규 취급액 기준 코픽스는 2.77%로 지난해 12월(연 2.89%)보다 0.12%p 하락했다. 지난해 9월부터 연속으로 상승하다 5개월 만에 하락세로 돌아섰고, 지난해 10월(2.57%) 이후 가장 낮은 수준을 보였다. 반면 잔액 기준 코픽스는 2.84%에서 2.85%로 0.01%p 높아졌다. 코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로 은행이 실제 취급한 예·적금과 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 금리가 인상·인하되면 코픽스가 상승·하락하는 식이다. 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 수신상품의 금리 등을 바탕으로 산정된다. 지난 2019년 6월 새로 도입된 신(新)잔액기준 코픽스의 경우 지난해 12월 2.47%에서 지난달 2.48%로 0.01%p 올랐다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 추가로 포함된다. 시중 은행들은 이르면 20일부터 신규 주담대 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 계획이다.

주담대 변동금리 꺾였다…1월 코픽스 0.12%p↓ [이코노믹데일리] 은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 5개월 만에 하락했다. 19일 은행연합회에 따르면 올해 1월 신규 취급액 기준 코픽스는 2.77%로 지난해 12월(연 2.89%)보다 0.12%p 하락했다. 지난해 9월부터 연속으로 상승하다 5개월 만에 하락세로 돌아섰고, 지난해 10월(2.57%) 이후 가장 낮은 수준을 보였다. 반면 잔액 기준 코픽스는 2.84%에서 2.85%로 0.01%p 높아졌다. 코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로 은행이 실제 취급한 예·적금과 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 금리가 인상·인하되면 코픽스가 상승·하락하는 식이다. 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 수신상품의 금리 등을 바탕으로 산정된다. 지난 2019년 6월 새로 도입된 신(新)잔액기준 코픽스의 경우 지난해 12월 2.47%에서 지난달 2.48%로 0.01%p 올랐다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 추가로 포함된다. 시중 은행들은 이르면 20일부터 신규 주담대 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 계획이다.2026-02-19 15:44:36

-

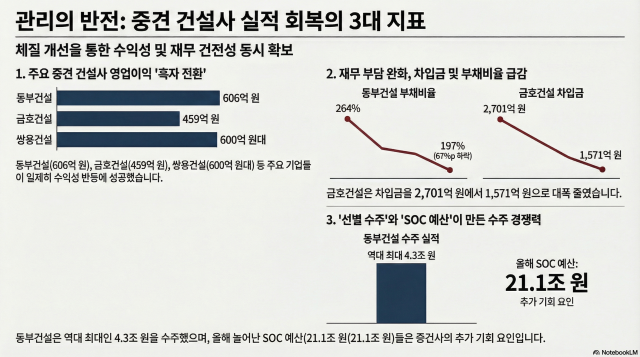

선별 수주·차입 축소 통했다…중견사 실적 회복 신호 [이코노믹데일리] 중견 건설사들이 지난해 수익성과 재무 구조를 동시에 개선하며 뚜렷한 실적 반등 흐름을 보였다. 무리한 외형 확대 대신 공정 관리와 원가 통제, 선별 수주에 집중한 전략이 성과로 이어졌다는 평가다. 13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 동부건설은 지난해 연결 기준 영업이익 606억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 매출은 1조7586억원으로 전년 대비 4% 증가했다. 공정 관리 강화와 원가율 관리가 수익성 개선으로 이어졌고 수익성 기준을 높인 수주 전략이 실적에 반영된 모습이다. 원가율은 80% 후반대까지 낮췄다. 재무 지표도 눈에 띄게 개선됐다. 동부건설의 부채비율은 197%로 전년 말보다 67%포인트 낮아졌으며 신규 수주액은 4조3000억원으로 창사 이래 최대치를 기록했다. 민간참여 공공주택사업을 비롯해 도시정비, 산업설비, 플랜트 분야에서 고른 성과가 이어진 결과로 풀이된다. 금호건설도 실적 회복 대열에 합류했다. 지난해 매출은 2조173억원으로 전년 대비 5.4% 늘었고 영업이익 459억원, 당기순이익 618억원을 기록하며 흑자 전환했다. 외형 확대보다는 원가율 관리와 선별 수주에 초점을 맞춘 전략이 이익 개선으로 이어졌다는 설명이다. 차입금 축소 역시 실적 회복을 뒷받침했다. 금호건설의 차입금은 전년 2701억원에서 1571억원으로 줄었으며 이자 비용 부담이 완화되면서 순이익 개선 효과가 나타났다. 코오롱글로벌은 연결 기준 매출 2조6845억원, 영업이익 39억원을 기록했다. 전체 실적은 제한적이었지만 건설 부문만 놓고 보면 매출 2조3080억원, 영업이익 61억원으로 흑자 전환했다. 일부 사업장에서 발생할 수 있는 손실과 비용을 선제적으로 반영하며 단기 실적 부담을 감수한 것이 특징이다. 회사는 이를 통해 재무적 불확실성을 낮추고 추가 손실 가능성을 차단했다고 밝혔다. 쌍용건설은 지난해 매출 1조8000억원대, 영업이익 600억원대를 기록하며 3년 연속 흑자가 예상된다. 쌍용건설은 지난 2022년 글로벌세아그룹 편입 이후 해외 수주 확대와 재무 구조 개선을 동시에 진행해 왔다. 이에 올해 해외 수주 실적은 약 6억5000만 달러로 늘었다. 중동과 아프리카 지역을 중심으로 대형 프로젝트가 이어졌고 국내에서는 반도체 리모델링과 호텔 등 비주택 분야 수주도 확대됐다. 이들 중견 건설사의 실적을 종합하면 회복의 배경은 비교적 명확하다. 수주 단계에서 수익성을 우선 고려하고 공정과 원가 관리에 집중한 기업일수록 실적 반등 속도가 빨랐다는 것이 업계의 주된 반응이다. 차입금 축소와 이자 비용 절감이 영업이익 개선으로 직결됐고 손실 가능성을 선제적으로 반영한 기업은 단기 부담을 감수하는 대신 향후 불확실성을 줄였다는 이유에서다. 공공공사 확대는 중견 건설사의 또 다른 변수로 작용할 전망이다. 올해 국토교통부 예산은 62조8000억원으로 확정됐고 이 가운데 사회간접자본(SOC) 예산은 21조1000억원으로 전년 대비 1조6000억원 늘었다. 민간 분양 의존도를 낮춰온 중견사 입장에서는 공공 발주 물량이 수주 파이프라인을 넓히고 공종 포트폴리오를 다변화하는 계기가 될 수 있다. 지난해 중견 건설사들의 결산은 업황 반등 자체보다 내부 관리 전략의 차이를 보여줬다는 평가가 나온다. 실적의 크기보다 구조 변화가 향후 실적 지속성을 가늠하는 기준으로 작용할 가능성이 크며, 이러한 전략이 올해에도 안정적인 수익 구조로 이어질 수 있을지가 시험대에 오를 전망이다.

선별 수주·차입 축소 통했다…중견사 실적 회복 신호 [이코노믹데일리] 중견 건설사들이 지난해 수익성과 재무 구조를 동시에 개선하며 뚜렷한 실적 반등 흐름을 보였다. 무리한 외형 확대 대신 공정 관리와 원가 통제, 선별 수주에 집중한 전략이 성과로 이어졌다는 평가다. 13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 동부건설은 지난해 연결 기준 영업이익 606억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 매출은 1조7586억원으로 전년 대비 4% 증가했다. 공정 관리 강화와 원가율 관리가 수익성 개선으로 이어졌고 수익성 기준을 높인 수주 전략이 실적에 반영된 모습이다. 원가율은 80% 후반대까지 낮췄다. 재무 지표도 눈에 띄게 개선됐다. 동부건설의 부채비율은 197%로 전년 말보다 67%포인트 낮아졌으며 신규 수주액은 4조3000억원으로 창사 이래 최대치를 기록했다. 민간참여 공공주택사업을 비롯해 도시정비, 산업설비, 플랜트 분야에서 고른 성과가 이어진 결과로 풀이된다. 금호건설도 실적 회복 대열에 합류했다. 지난해 매출은 2조173억원으로 전년 대비 5.4% 늘었고 영업이익 459억원, 당기순이익 618억원을 기록하며 흑자 전환했다. 외형 확대보다는 원가율 관리와 선별 수주에 초점을 맞춘 전략이 이익 개선으로 이어졌다는 설명이다. 차입금 축소 역시 실적 회복을 뒷받침했다. 금호건설의 차입금은 전년 2701억원에서 1571억원으로 줄었으며 이자 비용 부담이 완화되면서 순이익 개선 효과가 나타났다. 코오롱글로벌은 연결 기준 매출 2조6845억원, 영업이익 39억원을 기록했다. 전체 실적은 제한적이었지만 건설 부문만 놓고 보면 매출 2조3080억원, 영업이익 61억원으로 흑자 전환했다. 일부 사업장에서 발생할 수 있는 손실과 비용을 선제적으로 반영하며 단기 실적 부담을 감수한 것이 특징이다. 회사는 이를 통해 재무적 불확실성을 낮추고 추가 손실 가능성을 차단했다고 밝혔다. 쌍용건설은 지난해 매출 1조8000억원대, 영업이익 600억원대를 기록하며 3년 연속 흑자가 예상된다. 쌍용건설은 지난 2022년 글로벌세아그룹 편입 이후 해외 수주 확대와 재무 구조 개선을 동시에 진행해 왔다. 이에 올해 해외 수주 실적은 약 6억5000만 달러로 늘었다. 중동과 아프리카 지역을 중심으로 대형 프로젝트가 이어졌고 국내에서는 반도체 리모델링과 호텔 등 비주택 분야 수주도 확대됐다. 이들 중견 건설사의 실적을 종합하면 회복의 배경은 비교적 명확하다. 수주 단계에서 수익성을 우선 고려하고 공정과 원가 관리에 집중한 기업일수록 실적 반등 속도가 빨랐다는 것이 업계의 주된 반응이다. 차입금 축소와 이자 비용 절감이 영업이익 개선으로 직결됐고 손실 가능성을 선제적으로 반영한 기업은 단기 부담을 감수하는 대신 향후 불확실성을 줄였다는 이유에서다. 공공공사 확대는 중견 건설사의 또 다른 변수로 작용할 전망이다. 올해 국토교통부 예산은 62조8000억원으로 확정됐고 이 가운데 사회간접자본(SOC) 예산은 21조1000억원으로 전년 대비 1조6000억원 늘었다. 민간 분양 의존도를 낮춰온 중견사 입장에서는 공공 발주 물량이 수주 파이프라인을 넓히고 공종 포트폴리오를 다변화하는 계기가 될 수 있다. 지난해 중견 건설사들의 결산은 업황 반등 자체보다 내부 관리 전략의 차이를 보여줬다는 평가가 나온다. 실적의 크기보다 구조 변화가 향후 실적 지속성을 가늠하는 기준으로 작용할 가능성이 크며, 이러한 전략이 올해에도 안정적인 수익 구조로 이어질 수 있을지가 시험대에 오를 전망이다.2026-02-13 08:59:02

-

구글, 22조원 채권에 145조원 몰렸다…AI '쩐의 전쟁' 2라운드 개막 [이코노믹데일리] ‘AI(인공지능) 황제’ 자리를 지키려는 구글의 자금 조달 행보에 글로벌 자본시장이 뜨겁게 반응했다. 구글이 발행한 22조원 규모의 회사채에 약 145조원의 매수 주문이 몰리며 AI 산업을 둘러싼 시장의 신뢰가 여전히 견고하다는 점을 재확인했다. 막대한 현금을 보유한 빅테크들이 잇달아 ‘빚투(빚내서 투자)’에 나서는 배경에는 2026년이 AI 패권의 향방을 가를 결정적인 ‘인프라 구축의 해’가 될 것이라는 판단이 깔려 있다. 10일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 구글 모회사 알파벳은 전날 150억달러 규모의 달러화 채권을 발행했다. 시장 반응은 예상보다 강했다. 총 1000억달러에 달하는 자금이 몰리며 40년 만기 초장기물의 가산금리는 당초 예상보다 0.25%포인트 낮은 0.95%포인트로 결정됐다. 특히 시장의 이목을 끈 대목은 알파벳이 영국 시장에서 ‘100년 만기’ 채권 발행을 검토하고 있다는 점이다. 기술 기업이 100년물을 발행한 사례는 1996년 IBM 이후 약 30년 만이다. 이는 단순한 자금 조달을 넘어 AI 시대에도 구글의 사업 모델과 지배력이 장기간 지속될 것이라는 자신감을 시장에 드러내는 상징적 행보로 해석된다. 월가가 이처럼 구글 채권에 열광하는 이유는 분명하다. 알파벳이 올해 예고한 자본지출(CAPEX) 규모만 최대 1850억달러에 이르기 때문이다. 이 자금은 엔비디아의 차세대 GPU 확보와 대규모 데이터센터 구축에 투입될 예정이다. 투자자들은 이 막대한 선투자가 결국 AI 서비스의 수익화로 이어질 것이라는 데 베팅하고 있다. 구글을 비롯해 마이크로소프트(MS), 아마존 등 이른바 ‘하이퍼스케일러’들은 이미 수백조원 규모의 현금을 보유한 현금 부자들이다. 그럼에도 불구하고 이들이 회사채 시장으로 몰리는 이유는 속도와 자본 효율성에 있다. 보유 현금은 배당이나 자사주 매입 등 주주 환원에 활용되거나 해외에 묶여 즉시 가용하기 어려운 경우가 많다. 반면 회사채 발행은 대규모 자금을 단번에 그것도 상대적으로 낮은 금리로 조달해 AI 인프라 경쟁에 즉시 투입할 수 있는 수단이다. 모건스탠리는 올해 빅테크들의 차입 규모가 4000억달러에 달할 것으로 내다봤다. 전년 대비 2배 이상 증가한 수치다. AI 패권 경쟁이 단순한 기술 싸움을 넘어 자금 조달 능력을 겨루는 국면으로 접어들었음을 보여주는 대목이다. 반면 일론 머스크의 xAI는 전혀 다른 경로로 자금을 수혈하고 있다. 신용도가 높은 빅테크들이 채권 시장이라는 ‘정문’을 이용한다면 xAI는 특수목적법인(SPV)을 통한 사모 대출이라는 ‘샛길’을 택했다. 보유 칩을 담보로 자금을 조달해 엔비디아 GPU를 확보하는 구조다. 이 같은 대비는 AI 인프라 경쟁이 격화될수록 자금 조달 능력에 따라 기업 간 격차가 더 벌어질 수 있음을 시사한다. 빅테크들은 저금리로 사실상 무제한에 가까운 자금을 끌어올 수 있지만 후발 주자들은 고금리 차입이나 지분 희석을 감수해야 하는 처지다. 전문가들은 2026년 상반기까지 빅테크들의 ‘채권 러시’가 이어질 가능성이 높다고 보고 있다. 엔비디아의 차세대 칩 ‘루빈’ 출시 등을 앞두고 실탄 확보 경쟁이 정점으로 치닫고 있기 때문이다. 다만 우려도 존재한다. 막대한 부채로 구축한 데이터센터가 기대만큼의 수익을 내지 못할 경우 그 부담은 기업의 재무 구조로 고스란히 돌아올 수 있다. 금융투자업계 한 관계자는 “현재 채권 시장은 AI의 미래 가치를 믿고 자금을 공급하고 있지만 연말까지 구체적인 수익 모델이 증명되지 않는다면 이 부채는 부메랑이 될 수 있다”며 “올해는 빅테크들이 AI 투자의 정당성을 숫자로 입증해야 하는 시험대가 될 것”이라고 말했다.

구글, 22조원 채권에 145조원 몰렸다…AI '쩐의 전쟁' 2라운드 개막 [이코노믹데일리] ‘AI(인공지능) 황제’ 자리를 지키려는 구글의 자금 조달 행보에 글로벌 자본시장이 뜨겁게 반응했다. 구글이 발행한 22조원 규모의 회사채에 약 145조원의 매수 주문이 몰리며 AI 산업을 둘러싼 시장의 신뢰가 여전히 견고하다는 점을 재확인했다. 막대한 현금을 보유한 빅테크들이 잇달아 ‘빚투(빚내서 투자)’에 나서는 배경에는 2026년이 AI 패권의 향방을 가를 결정적인 ‘인프라 구축의 해’가 될 것이라는 판단이 깔려 있다. 10일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 구글 모회사 알파벳은 전날 150억달러 규모의 달러화 채권을 발행했다. 시장 반응은 예상보다 강했다. 총 1000억달러에 달하는 자금이 몰리며 40년 만기 초장기물의 가산금리는 당초 예상보다 0.25%포인트 낮은 0.95%포인트로 결정됐다. 특히 시장의 이목을 끈 대목은 알파벳이 영국 시장에서 ‘100년 만기’ 채권 발행을 검토하고 있다는 점이다. 기술 기업이 100년물을 발행한 사례는 1996년 IBM 이후 약 30년 만이다. 이는 단순한 자금 조달을 넘어 AI 시대에도 구글의 사업 모델과 지배력이 장기간 지속될 것이라는 자신감을 시장에 드러내는 상징적 행보로 해석된다. 월가가 이처럼 구글 채권에 열광하는 이유는 분명하다. 알파벳이 올해 예고한 자본지출(CAPEX) 규모만 최대 1850억달러에 이르기 때문이다. 이 자금은 엔비디아의 차세대 GPU 확보와 대규모 데이터센터 구축에 투입될 예정이다. 투자자들은 이 막대한 선투자가 결국 AI 서비스의 수익화로 이어질 것이라는 데 베팅하고 있다. 구글을 비롯해 마이크로소프트(MS), 아마존 등 이른바 ‘하이퍼스케일러’들은 이미 수백조원 규모의 현금을 보유한 현금 부자들이다. 그럼에도 불구하고 이들이 회사채 시장으로 몰리는 이유는 속도와 자본 효율성에 있다. 보유 현금은 배당이나 자사주 매입 등 주주 환원에 활용되거나 해외에 묶여 즉시 가용하기 어려운 경우가 많다. 반면 회사채 발행은 대규모 자금을 단번에 그것도 상대적으로 낮은 금리로 조달해 AI 인프라 경쟁에 즉시 투입할 수 있는 수단이다. 모건스탠리는 올해 빅테크들의 차입 규모가 4000억달러에 달할 것으로 내다봤다. 전년 대비 2배 이상 증가한 수치다. AI 패권 경쟁이 단순한 기술 싸움을 넘어 자금 조달 능력을 겨루는 국면으로 접어들었음을 보여주는 대목이다. 반면 일론 머스크의 xAI는 전혀 다른 경로로 자금을 수혈하고 있다. 신용도가 높은 빅테크들이 채권 시장이라는 ‘정문’을 이용한다면 xAI는 특수목적법인(SPV)을 통한 사모 대출이라는 ‘샛길’을 택했다. 보유 칩을 담보로 자금을 조달해 엔비디아 GPU를 확보하는 구조다. 이 같은 대비는 AI 인프라 경쟁이 격화될수록 자금 조달 능력에 따라 기업 간 격차가 더 벌어질 수 있음을 시사한다. 빅테크들은 저금리로 사실상 무제한에 가까운 자금을 끌어올 수 있지만 후발 주자들은 고금리 차입이나 지분 희석을 감수해야 하는 처지다. 전문가들은 2026년 상반기까지 빅테크들의 ‘채권 러시’가 이어질 가능성이 높다고 보고 있다. 엔비디아의 차세대 칩 ‘루빈’ 출시 등을 앞두고 실탄 확보 경쟁이 정점으로 치닫고 있기 때문이다. 다만 우려도 존재한다. 막대한 부채로 구축한 데이터센터가 기대만큼의 수익을 내지 못할 경우 그 부담은 기업의 재무 구조로 고스란히 돌아올 수 있다. 금융투자업계 한 관계자는 “현재 채권 시장은 AI의 미래 가치를 믿고 자금을 공급하고 있지만 연말까지 구체적인 수익 모델이 증명되지 않는다면 이 부채는 부메랑이 될 수 있다”며 “올해는 빅테크들이 AI 투자의 정당성을 숫자로 입증해야 하는 시험대가 될 것”이라고 말했다.2026-02-10 09:00:28

-

대우건설, 지난해 영업손실 8154억원…"미분양·원가율 상승 영향" [이코노믹데일리] 대우건설(대표이사 김보현)은 지난 2025년 경영실적 잠정집계 결과 매출 8조546억원, 영업손실 8154억원, 당기순손실 9161억원을 기록했다고 9일 공시했다. 4분기 경영실적 잠정집계 결과는 매출 1조7140억원, 영업손실 1조1055억원, 당기순손실 8781억원을 기록했다. 연간 매출액은 전년 대비 23.3% 감소했다. 사업부문별로는 △건축사업부문 5조5084억원 △토목사업부문 1조4041억원 △플랜트사업부문 8411억원 △기타연결종속부문 3010억원의 매출을 올렸다. 대우건설 관계자는 “부동산 시장 양극화에 따른 지방 미분양과 해외 일부 현장의 원가율 상승 영향으로 손실이 컸다”며 “국내 시화MTV 푸르지오 디 오션, 대구 달서푸르지오 시그니처, 고양 동 지식산업센터 미분양 할인판매와 해외 싱가포르 도시철도 현장의 설계 변경에 따른 물량 증가 영향이 큰 비중을 차지했다”고 밝혔다. 다만 “주요 리스크를 선제적으로 반영했음에도 영업현금흐름 등 재무안정성은 유지되고 있으며 추가 손실은 제한적일 것이다”라고 덧붙였다. 회사 측은 차입금의 경우 3조7000억원 규모로 유지 중이고 프로젝트 파이낸싱(PF) 보증도 업계 최저 수준인 1조2000억원 수준이라고 설명했다. 대우건설의 2025년 신규 수주액은 14조 2355억원으로 전년 대비 증가했다. 특히 대규모 사업이 실적을 견인하며 연간 수주목표인 14조 2000억원의 100.3%를 달성했다. 작년 말 기준 50조5968억원의 수주잔고를 보유해 연간 매출액 대비 6.3년치 일감을 확보한 상태다. 대우건설 관계자는 “원가율 좋은 대형 자체사업이 모두 100% 완판됐다”며 “향후 대규모 현금 공급 역할을 할 것으로 보여 재무안정성과 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다. 올해 신규수주와 매출 전망치는 각각 18조원, 8조원이다. 창사 이래 최대 금액수주로 불확실성을 해소하고 공격적인 사업계획을 수립해 실적 턴어라운드에 나선다는 계획이다. 지속 성장을 위한 내실 경영과 해외시장 확대 전략은 그대로 이어갈 것으로 보인다. 대우건설 관계자는 “체코 원전과 가덕도 신공항 등 기대되는 초대형 프로젝트들이 많다”며 “핵심 공종 수주 경쟁력을 적극 활용하여 올해를 대도약의 해로 만들 것”이라고 강조했다. 이어 “리스크 관리를 강화하고 수익성 중심의 내실경영 확대를 통해 올해 목표를 초과 달성하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

대우건설, 지난해 영업손실 8154억원…"미분양·원가율 상승 영향" [이코노믹데일리] 대우건설(대표이사 김보현)은 지난 2025년 경영실적 잠정집계 결과 매출 8조546억원, 영업손실 8154억원, 당기순손실 9161억원을 기록했다고 9일 공시했다. 4분기 경영실적 잠정집계 결과는 매출 1조7140억원, 영업손실 1조1055억원, 당기순손실 8781억원을 기록했다. 연간 매출액은 전년 대비 23.3% 감소했다. 사업부문별로는 △건축사업부문 5조5084억원 △토목사업부문 1조4041억원 △플랜트사업부문 8411억원 △기타연결종속부문 3010억원의 매출을 올렸다. 대우건설 관계자는 “부동산 시장 양극화에 따른 지방 미분양과 해외 일부 현장의 원가율 상승 영향으로 손실이 컸다”며 “국내 시화MTV 푸르지오 디 오션, 대구 달서푸르지오 시그니처, 고양 동 지식산업센터 미분양 할인판매와 해외 싱가포르 도시철도 현장의 설계 변경에 따른 물량 증가 영향이 큰 비중을 차지했다”고 밝혔다. 다만 “주요 리스크를 선제적으로 반영했음에도 영업현금흐름 등 재무안정성은 유지되고 있으며 추가 손실은 제한적일 것이다”라고 덧붙였다. 회사 측은 차입금의 경우 3조7000억원 규모로 유지 중이고 프로젝트 파이낸싱(PF) 보증도 업계 최저 수준인 1조2000억원 수준이라고 설명했다. 대우건설의 2025년 신규 수주액은 14조 2355억원으로 전년 대비 증가했다. 특히 대규모 사업이 실적을 견인하며 연간 수주목표인 14조 2000억원의 100.3%를 달성했다. 작년 말 기준 50조5968억원의 수주잔고를 보유해 연간 매출액 대비 6.3년치 일감을 확보한 상태다. 대우건설 관계자는 “원가율 좋은 대형 자체사업이 모두 100% 완판됐다”며 “향후 대규모 현금 공급 역할을 할 것으로 보여 재무안정성과 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다. 올해 신규수주와 매출 전망치는 각각 18조원, 8조원이다. 창사 이래 최대 금액수주로 불확실성을 해소하고 공격적인 사업계획을 수립해 실적 턴어라운드에 나선다는 계획이다. 지속 성장을 위한 내실 경영과 해외시장 확대 전략은 그대로 이어갈 것으로 보인다. 대우건설 관계자는 “체코 원전과 가덕도 신공항 등 기대되는 초대형 프로젝트들이 많다”며 “핵심 공종 수주 경쟁력을 적극 활용하여 올해를 대도약의 해로 만들 것”이라고 강조했다. 이어 “리스크 관리를 강화하고 수익성 중심의 내실경영 확대를 통해 올해 목표를 초과 달성하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.2026-02-09 10:02:51

-

여야 한목소리, "있지도 않은 코인 거래됐다"…빗썸 사태에 '무차입 공매도' 논란 재점화 [이코노믹데일리] 빗썸발 '60조원 비트코인 오지급 사태'가 정치권을 강타하며 가상자산 시장 규제 강화의 기폭제로 떠올랐다. 여야는 이번 사고를 단순 전산 오류가 아닌 '구조적 결함'으로 규정하고 거래소의 내부 통제 시스템과 장부 거래 방식에 대한 강도 높은 개혁을 주문했다. 7일 정치권에 따르면 나경원 국민의힘 의원은 페이스북을 통해 "빗썸의 유령 코인 사태는 무차입 공매도와 다를 바 없는 시장 교란 행위"라고 맹비난했다. 나 의원은 "전 세계 비트코인 발행량의 2%에 달하는 60조원 규모가 전산상으로 생성되고 거래됐다"며 "실제 자산 이동 없이 장부상 숫자만 오가는 '구멍가게식' 운영이 뱅크런(대규모 인출 사태)과 시장 붕괴를 초래할 수 있다"고 경고했다. 김지호 더불어민주당 대변인 역시 브리핑에서 "이번 사태는 단순 입력 실수를 넘어 가상자산 거래소의 장부 관리 시스템에 치명적 허점이 있음을 드러낸 사건"이라고 지적했다. 김 대변인은 "보유하지 않은 자산이 거래되고 가격 변동을 유발했다는 점에서 결코 가볍게 볼 수 없다"며 금융당국의 신속하고 엄정한 조사와 책임자 처벌을 촉구했다. 이번 사태의 핵심 쟁점은 '실제 보유량 없는 거래'가 가능했다는 점이다. 빗썸이 62만개(약 64조원)의 비트코인을 오지급하는 과정에서 블록체인상 실제 코인 이동은 없었지만, 전산상으로는 코인이 지급되고 일부는 매도까지 체결됐다. 이는 주식 시장의 '무차입 공매도'처럼 실물 없이 허수 주문만으로 시장 가격을 왜곡시킬 수 있다는 우려를 현실화했다. 정치권은 이를 두고 거래소 시스템이 시장의 가격 발견 기능을 망가뜨렸다고 비판한다. 나경원 의원이 제안한 '보유량 연동 주문 시스템 의무화'는 거래소가 실제 보유한 코인 수량 내에서만 주문과 체결이 가능하도록 기술적으로 강제하자는 취지다. 업계는 이번 사고가 국회에 계류 중인 '디지털자산 기본법(2단계 입법)' 논의에 미칠 파장에 촉각을 곤두세우고 있다. 당초 기본법은 가상자산 발행(ICO) 허용 등 시장 육성에 무게를 뒀으나, 이번 사태로 거래소 통제와 지배구조 개선 등 규제 중심으로 선회할 가능성이 커졌다. 특히 금융당국이 거래소를 '공적 인프라' 수준으로 규제하려는 움직임에 힘이 실릴 전망이다. 빗썸과 같은 대형 거래소의 시스템 오류가 시장 전체의 시스템 리스크로 번질 수 있음이 확인됐기 때문이다. 금융위원회와 금융감독원은 지난 7일 긴급 점검회의를 열고 빗썸에 대한 현장 검사에 착수했다. 당국은 오지급 경위뿐만 아니라 실제 보유량 대비 전산상 유통량의 불일치 여부(장부 거래 실태)를 집중적으로 들여다볼 계획이다. 전문가들은 "이번 사고는 가상자산 시장이 덩치는 커졌지만 내실은 여전히 취약함을 보여준 사례"라며 "투자자 보호를 위한 기술적, 제도적 안전장치 마련이 시급하다"고 입을 모았다.

여야 한목소리, "있지도 않은 코인 거래됐다"…빗썸 사태에 '무차입 공매도' 논란 재점화 [이코노믹데일리] 빗썸발 '60조원 비트코인 오지급 사태'가 정치권을 강타하며 가상자산 시장 규제 강화의 기폭제로 떠올랐다. 여야는 이번 사고를 단순 전산 오류가 아닌 '구조적 결함'으로 규정하고 거래소의 내부 통제 시스템과 장부 거래 방식에 대한 강도 높은 개혁을 주문했다. 7일 정치권에 따르면 나경원 국민의힘 의원은 페이스북을 통해 "빗썸의 유령 코인 사태는 무차입 공매도와 다를 바 없는 시장 교란 행위"라고 맹비난했다. 나 의원은 "전 세계 비트코인 발행량의 2%에 달하는 60조원 규모가 전산상으로 생성되고 거래됐다"며 "실제 자산 이동 없이 장부상 숫자만 오가는 '구멍가게식' 운영이 뱅크런(대규모 인출 사태)과 시장 붕괴를 초래할 수 있다"고 경고했다. 김지호 더불어민주당 대변인 역시 브리핑에서 "이번 사태는 단순 입력 실수를 넘어 가상자산 거래소의 장부 관리 시스템에 치명적 허점이 있음을 드러낸 사건"이라고 지적했다. 김 대변인은 "보유하지 않은 자산이 거래되고 가격 변동을 유발했다는 점에서 결코 가볍게 볼 수 없다"며 금융당국의 신속하고 엄정한 조사와 책임자 처벌을 촉구했다. 이번 사태의 핵심 쟁점은 '실제 보유량 없는 거래'가 가능했다는 점이다. 빗썸이 62만개(약 64조원)의 비트코인을 오지급하는 과정에서 블록체인상 실제 코인 이동은 없었지만, 전산상으로는 코인이 지급되고 일부는 매도까지 체결됐다. 이는 주식 시장의 '무차입 공매도'처럼 실물 없이 허수 주문만으로 시장 가격을 왜곡시킬 수 있다는 우려를 현실화했다. 정치권은 이를 두고 거래소 시스템이 시장의 가격 발견 기능을 망가뜨렸다고 비판한다. 나경원 의원이 제안한 '보유량 연동 주문 시스템 의무화'는 거래소가 실제 보유한 코인 수량 내에서만 주문과 체결이 가능하도록 기술적으로 강제하자는 취지다. 업계는 이번 사고가 국회에 계류 중인 '디지털자산 기본법(2단계 입법)' 논의에 미칠 파장에 촉각을 곤두세우고 있다. 당초 기본법은 가상자산 발행(ICO) 허용 등 시장 육성에 무게를 뒀으나, 이번 사태로 거래소 통제와 지배구조 개선 등 규제 중심으로 선회할 가능성이 커졌다. 특히 금융당국이 거래소를 '공적 인프라' 수준으로 규제하려는 움직임에 힘이 실릴 전망이다. 빗썸과 같은 대형 거래소의 시스템 오류가 시장 전체의 시스템 리스크로 번질 수 있음이 확인됐기 때문이다. 금융위원회와 금융감독원은 지난 7일 긴급 점검회의를 열고 빗썸에 대한 현장 검사에 착수했다. 당국은 오지급 경위뿐만 아니라 실제 보유량 대비 전산상 유통량의 불일치 여부(장부 거래 실태)를 집중적으로 들여다볼 계획이다. 전문가들은 "이번 사고는 가상자산 시장이 덩치는 커졌지만 내실은 여전히 취약함을 보여준 사례"라며 "투자자 보호를 위한 기술적, 제도적 안전장치 마련이 시급하다"고 입을 모았다.2026-02-08 13:49:00

-

공정위, DB 김준기 회장 고발…'위장 계열사' 15곳은 총수일가의 '사금고'였다 [이코노믹데일리] 공정거래위원회가 DB그룹 창업주 김준기(82) 전 회장을 검찰에 고발하는 초강수를 뒀다. 단순한 실무적 착오가 아니라, 10년 넘게 조직적으로 위장 계열사를 운영하며 사익을 챙기고 경영권을 방어한 '고의적 범죄'로 판단했기 때문이다. 이번 조치는 대기업 집단의 음지에서 벌어지는 편법 승계와 지배력 유지 관행에 경종을 울릴 전망이다. 공정위는 8일 김준기 창업회장이 동곡사회복지재단 등 2개 재단과 빌텍, 삼동흥상 등 15개 계열사 자료를 고의로 누락해 허위 제출한 혐의로 검찰 고발을 결정했다고 발표했다. 공정위 조사 결과 DB그룹은 1999년 계열 분리된 것으로 위장한 동곡사회복지재단과 그 산하 회사들을 2010년부터 다시 그룹의 지배력 유지와 자금 조달 창구로 악용해 온 것으로 드러났다. 이번에 적발된 위장 계열사들은 DB그룹의 '해결사'이자 총수의 '사금고' 역할을 동시에 수행했다. 2010년 그룹의 핵심인 DB하이텍이 유동성 위기를 겪을 때 위장 계열사들은 DB캐피탈에서 대출을 받아 DB하이텍 소유의 부동산을 매입해 줬다. 사업적 연관성이 없는 부동산 거래를 통해 그룹의 부실을 막아낸 것이다. 더 심각한 것은 총수 개인을 위한 자금 유용이다. 2021년 김 회장은 위장 계열사 '빌텍'으로부터 220억원을 차입했다. 빌텍은 앞서 DB하이텍에 부동산을 매각해 371억원의 현금을 쥐고 있었다. 결과적으로 '그룹 계열사 자금(부동산 매각대금) → 위장 계열사(빌텍) → 총수 개인'으로 이어지는 자금 세탁 구조가 완성된 셈이다. 공정위는 이를 두고 "전형적인 사익 편취 구조"라고 지적했다. 위장 계열사의 존재 이유는 경영권 방어에서도 명확히 드러난다. DB그룹은 최근 몇 년간 강성부 펀드(KCGI)와 지분 경쟁을 벌이며 경영권 위협을 받아왔다. 이 과정에서 위장 계열사인 빌텍과 삼동흥산은 2022년 DB하이텍 지분 1.1%를 매입했다. 표면적으로는 개별 회사의 투자처럼 보였으나 실상은 김 회장의 우호 지분을 늘리기 위한 '위장 백기사' 활동이었다. 총수 일가가 전면에 나서지 않고도 지배력을 강화하는 '그림자 경영'의 실체가 확인된 것이다. 음잔디 공정위 기업집단관리과장은 "고위직 인사나 수백억원대 자금 거래, 지분 매입은 동일인(총수)의 재가 없이는 불가능하다"며 김 회장의 직접 개입을 확신했다. DB그룹은 "유감스럽다"며 검찰 조사에서 소명하겠다는 입장이지만 상황은 녹록지 않다. 공정위가 총수를 직접 고발한 것은 지난해 신동원 농심 회장 이후 6개월 만이며 혐의의 구체성과 고의성 입증 자료가 상당 부분 확보된 것으로 알려졌다. 법조계와 재계는 이번 건이 단순한 공정거래법 위반을 넘어설 가능성에 주목한다. 위장 계열사를 통한 자금 이동 과정에서 횡령이나 배임, 탈세 혐의가 포착될 경우 국세청 세무조사와 검찰의 특수 수사로 확대될 수 있다. 특히 빌텍 등에서 김 회장에게 흘러간 220억원의 대여 과정에서 적정한 이자 수수나 절차적 정당성이 있었는지가 쟁점이 될 전망이다. 또한 이번에 적발된 15개사가 DB그룹 계열사로 강제 편입됨에 따라 일감 몰아주기 등 내부거래 공시 의무가 부과된다. 이는 향후 DB그룹의 경영 투명성을 높이는 계기가 될 수 있으나 당장 그룹 차원의 리스크 관리 비용은 급증할 것으로 보인다. KCGI 등 행동주의 펀드들이 이번 사태를 빌미로 지배구조 개선 요구의 강도를 높일 가능성도 배제할 수 없다. DB그룹은 김준기 창업회장의 성추문 사퇴 이후 아들 김남호 회장 체제로 전환하며 이미지 쇄신을 꾀했으나 창업주의 그늘에서 벗어나지 못한 구태 경영이 다시금 발목을 잡게 됐다.

공정위, DB 김준기 회장 고발…'위장 계열사' 15곳은 총수일가의 '사금고'였다 [이코노믹데일리] 공정거래위원회가 DB그룹 창업주 김준기(82) 전 회장을 검찰에 고발하는 초강수를 뒀다. 단순한 실무적 착오가 아니라, 10년 넘게 조직적으로 위장 계열사를 운영하며 사익을 챙기고 경영권을 방어한 '고의적 범죄'로 판단했기 때문이다. 이번 조치는 대기업 집단의 음지에서 벌어지는 편법 승계와 지배력 유지 관행에 경종을 울릴 전망이다. 공정위는 8일 김준기 창업회장이 동곡사회복지재단 등 2개 재단과 빌텍, 삼동흥상 등 15개 계열사 자료를 고의로 누락해 허위 제출한 혐의로 검찰 고발을 결정했다고 발표했다. 공정위 조사 결과 DB그룹은 1999년 계열 분리된 것으로 위장한 동곡사회복지재단과 그 산하 회사들을 2010년부터 다시 그룹의 지배력 유지와 자금 조달 창구로 악용해 온 것으로 드러났다. 이번에 적발된 위장 계열사들은 DB그룹의 '해결사'이자 총수의 '사금고' 역할을 동시에 수행했다. 2010년 그룹의 핵심인 DB하이텍이 유동성 위기를 겪을 때 위장 계열사들은 DB캐피탈에서 대출을 받아 DB하이텍 소유의 부동산을 매입해 줬다. 사업적 연관성이 없는 부동산 거래를 통해 그룹의 부실을 막아낸 것이다. 더 심각한 것은 총수 개인을 위한 자금 유용이다. 2021년 김 회장은 위장 계열사 '빌텍'으로부터 220억원을 차입했다. 빌텍은 앞서 DB하이텍에 부동산을 매각해 371억원의 현금을 쥐고 있었다. 결과적으로 '그룹 계열사 자금(부동산 매각대금) → 위장 계열사(빌텍) → 총수 개인'으로 이어지는 자금 세탁 구조가 완성된 셈이다. 공정위는 이를 두고 "전형적인 사익 편취 구조"라고 지적했다. 위장 계열사의 존재 이유는 경영권 방어에서도 명확히 드러난다. DB그룹은 최근 몇 년간 강성부 펀드(KCGI)와 지분 경쟁을 벌이며 경영권 위협을 받아왔다. 이 과정에서 위장 계열사인 빌텍과 삼동흥산은 2022년 DB하이텍 지분 1.1%를 매입했다. 표면적으로는 개별 회사의 투자처럼 보였으나 실상은 김 회장의 우호 지분을 늘리기 위한 '위장 백기사' 활동이었다. 총수 일가가 전면에 나서지 않고도 지배력을 강화하는 '그림자 경영'의 실체가 확인된 것이다. 음잔디 공정위 기업집단관리과장은 "고위직 인사나 수백억원대 자금 거래, 지분 매입은 동일인(총수)의 재가 없이는 불가능하다"며 김 회장의 직접 개입을 확신했다. DB그룹은 "유감스럽다"며 검찰 조사에서 소명하겠다는 입장이지만 상황은 녹록지 않다. 공정위가 총수를 직접 고발한 것은 지난해 신동원 농심 회장 이후 6개월 만이며 혐의의 구체성과 고의성 입증 자료가 상당 부분 확보된 것으로 알려졌다. 법조계와 재계는 이번 건이 단순한 공정거래법 위반을 넘어설 가능성에 주목한다. 위장 계열사를 통한 자금 이동 과정에서 횡령이나 배임, 탈세 혐의가 포착될 경우 국세청 세무조사와 검찰의 특수 수사로 확대될 수 있다. 특히 빌텍 등에서 김 회장에게 흘러간 220억원의 대여 과정에서 적정한 이자 수수나 절차적 정당성이 있었는지가 쟁점이 될 전망이다. 또한 이번에 적발된 15개사가 DB그룹 계열사로 강제 편입됨에 따라 일감 몰아주기 등 내부거래 공시 의무가 부과된다. 이는 향후 DB그룹의 경영 투명성을 높이는 계기가 될 수 있으나 당장 그룹 차원의 리스크 관리 비용은 급증할 것으로 보인다. KCGI 등 행동주의 펀드들이 이번 사태를 빌미로 지배구조 개선 요구의 강도를 높일 가능성도 배제할 수 없다. DB그룹은 김준기 창업회장의 성추문 사퇴 이후 아들 김남호 회장 체제로 전환하며 이미지 쇄신을 꾀했으나 창업주의 그늘에서 벗어나지 못한 구태 경영이 다시금 발목을 잡게 됐다.2026-02-08 13:25:31

-

DL이앤씨, 지난해 영업이익 3870억원…전년比 42.8%↑ [이코노믹데일리] DL이앤씨는 지난해 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 7조4024억원, 영업이익 3870억원으로 예상된다고 6일 공시했다. 영업이익은 전년 42.8% 증가했으며 영업이익률도 3.3%에서 5.2%로 1.9%포인트 개선됐다. 다만 매출액은 같은 기간 11.0% 감소했다. DL이앤씨 측은 “리스크 관리와 현금흐름 관리 강화를 중심으로 사업 운영 효율이 높아지면서 실적 구조 변화를 보였다”며 “이에 따라 재무 안정성도 강화되며 부채비율은 업계 최고수준인 84%까지 낮아졌다”고 설명했다. 작년 연간 실적에서 이익 구조의 변화가 뚜렷하게 나타났다. 매출총이익은 9002억원으로 확대됐으며 당기순이익도 1년 새 72.6% 상승한 3956억원을 기록하는 등 수익성 지표 전반에서 긍정적인 흐름이 확인됐다. 주택 사업 부문과 자회사 DL건설 건축 부문이 공정과 원가 관리를 강화하고 리스크 높은 사업 비중을 축소해 수익성 회복을 견인했다. 플랜트 사업도 매출 비중을 확대해 영업이익 증가에 기여했다. DL이앤씨는 단기적인 분기 실적 변동성보다 연간 기준의 수익성과 현금흐름 흐름에 초점을 맞춘 사업 운영을 이어가고 있다. 이러한 운영 기조를 바탕으로 중장기 실적 개선 기반을 지속적으로 강화하고 있다. 연간 신규수주 9조7515억원을 기록했다. 수익성이 담보된 프로젝트를 중심으로 한 선별 수주 전략을 통해 불확실한 경영 환경 속에서도 안정적인 수주 흐름을 이어간 모습이다. 특히 도시정비팀 산하 공공정비사업 전담 조직을 신설해 주요 사업을 수주했으며 올해도 서울 공공정비사업 수주활동을 적극적으로 이어간다는 계획이다. 하이엔드 브랜드 아크로의 시장 경쟁력을 기반으로 압구정, 목동, 성수 등 서울 핵심 지역의 대형 도시정비사업도 적극 공략 중이다. 주택사업 이외에도 전세계적으로 수요가 급증하고 있는 데이터센터와 발전 플랜트 사업 수주 역시 확대해 사업 포트폴리오를 다각화할 계획이다. 어려운 건설 업황 속 재무 구조는 한층 더 개선됐다. 작년 4분기 말 기준 부채비율은 84%로 전년 대비 20%포인트 낮아졌다. 현금 및 현금성 자산은 2조532억원, 차입금은 9636억원, 순현금은 1조896억원을 달성했다. 신용등급은 안정적인 현금흐름과 보수적인 재무 운용을 바탕으로 7년 연속 건설업계 최고 수준인 ‘AA-’ 유지하고 있다. 올해 연결기준 수주와 매출 목표는 각각 12조5000억원, 7조2000억원이다. DL이앤씨 관계자는 “2025년은 수익성 중심의 사업 운영과 철저한 리스크 관리, 현금 흐름 강화를 통해 체질 개선 성과를 확인한 해였다”며 “올해도 선별 수주와 재무 안정성 기조를 유지하며 검증된 수익성 구조를 토대로 실적 개선 흐름을 이어갈 것이다”라고 말했다.

DL이앤씨, 지난해 영업이익 3870억원…전년比 42.8%↑ [이코노믹데일리] DL이앤씨는 지난해 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 7조4024억원, 영업이익 3870억원으로 예상된다고 6일 공시했다. 영업이익은 전년 42.8% 증가했으며 영업이익률도 3.3%에서 5.2%로 1.9%포인트 개선됐다. 다만 매출액은 같은 기간 11.0% 감소했다. DL이앤씨 측은 “리스크 관리와 현금흐름 관리 강화를 중심으로 사업 운영 효율이 높아지면서 실적 구조 변화를 보였다”며 “이에 따라 재무 안정성도 강화되며 부채비율은 업계 최고수준인 84%까지 낮아졌다”고 설명했다. 작년 연간 실적에서 이익 구조의 변화가 뚜렷하게 나타났다. 매출총이익은 9002억원으로 확대됐으며 당기순이익도 1년 새 72.6% 상승한 3956억원을 기록하는 등 수익성 지표 전반에서 긍정적인 흐름이 확인됐다. 주택 사업 부문과 자회사 DL건설 건축 부문이 공정과 원가 관리를 강화하고 리스크 높은 사업 비중을 축소해 수익성 회복을 견인했다. 플랜트 사업도 매출 비중을 확대해 영업이익 증가에 기여했다. DL이앤씨는 단기적인 분기 실적 변동성보다 연간 기준의 수익성과 현금흐름 흐름에 초점을 맞춘 사업 운영을 이어가고 있다. 이러한 운영 기조를 바탕으로 중장기 실적 개선 기반을 지속적으로 강화하고 있다. 연간 신규수주 9조7515억원을 기록했다. 수익성이 담보된 프로젝트를 중심으로 한 선별 수주 전략을 통해 불확실한 경영 환경 속에서도 안정적인 수주 흐름을 이어간 모습이다. 특히 도시정비팀 산하 공공정비사업 전담 조직을 신설해 주요 사업을 수주했으며 올해도 서울 공공정비사업 수주활동을 적극적으로 이어간다는 계획이다. 하이엔드 브랜드 아크로의 시장 경쟁력을 기반으로 압구정, 목동, 성수 등 서울 핵심 지역의 대형 도시정비사업도 적극 공략 중이다. 주택사업 이외에도 전세계적으로 수요가 급증하고 있는 데이터센터와 발전 플랜트 사업 수주 역시 확대해 사업 포트폴리오를 다각화할 계획이다. 어려운 건설 업황 속 재무 구조는 한층 더 개선됐다. 작년 4분기 말 기준 부채비율은 84%로 전년 대비 20%포인트 낮아졌다. 현금 및 현금성 자산은 2조532억원, 차입금은 9636억원, 순현금은 1조896억원을 달성했다. 신용등급은 안정적인 현금흐름과 보수적인 재무 운용을 바탕으로 7년 연속 건설업계 최고 수준인 ‘AA-’ 유지하고 있다. 올해 연결기준 수주와 매출 목표는 각각 12조5000억원, 7조2000억원이다. DL이앤씨 관계자는 “2025년은 수익성 중심의 사업 운영과 철저한 리스크 관리, 현금 흐름 강화를 통해 체질 개선 성과를 확인한 해였다”며 “올해도 선별 수주와 재무 안정성 기조를 유지하며 검증된 수익성 구조를 토대로 실적 개선 흐름을 이어갈 것이다”라고 말했다.2026-02-06 16:01:47

-

금호건설, 작년 영업이익 456억원…아테라 성과에 흑자전환 [이코노믹데일리] 금호건설이 지난해 연간 영업이익과 당기순이익 흑자전환에 성공했다. 금호건설(대표이사 조완석)은 작년 연간 실적 집계 결과 매출액 2조173억원, 영업이익 459억원, 당기순이익 618억원을 기록했다고 5일 공시했다. 매출액은 전년 대비 5.4% 증가했다. 영업이익과 당기순익 흑자전환은 수익성 중심의 체질 개선이 반영된 결과로 풀이된다. 금호건설 관계자는 “현장 원가율 관리 강화와 선별 수주 전략을 통해 매출 규모를 안정적으로 유지하는 가운데 이익을 개선하는 데 집중했다”며 “그 효과가 2025년 실적 호조로 이어졌다”고 설명했다. 이 같은 실적 개선은 신규 주거 브랜드 ‘아테라(ARTERA)’의 성공적 안착과 수익성 중심의 수주 포트폴리오 재편 전략이 주효했기 때문으로 보인다. 지난해 분양 시장에서 경쟁력을 입증한 재무 건전성도 강화됐다. 지속적인 차입금 상환을 통해 차입금을 전년 2701억원에서 1571억원으로 줄였다. 차입금 감소는 이자 비용 절감으로 이어져 금융 비용 부담을 완화하며 재무 안정성을 확보하는 결과를 가져왔다. 금호건설 관계자는 “재무 구조와 사업 체질이 지속적으로 강화되고 있다”며 “개선된 재무건전성과 기초체력을 기반으로 앞으로도 안정적인 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.

금호건설, 작년 영업이익 456억원…아테라 성과에 흑자전환 [이코노믹데일리] 금호건설이 지난해 연간 영업이익과 당기순이익 흑자전환에 성공했다. 금호건설(대표이사 조완석)은 작년 연간 실적 집계 결과 매출액 2조173억원, 영업이익 459억원, 당기순이익 618억원을 기록했다고 5일 공시했다. 매출액은 전년 대비 5.4% 증가했다. 영업이익과 당기순익 흑자전환은 수익성 중심의 체질 개선이 반영된 결과로 풀이된다. 금호건설 관계자는 “현장 원가율 관리 강화와 선별 수주 전략을 통해 매출 규모를 안정적으로 유지하는 가운데 이익을 개선하는 데 집중했다”며 “그 효과가 2025년 실적 호조로 이어졌다”고 설명했다. 이 같은 실적 개선은 신규 주거 브랜드 ‘아테라(ARTERA)’의 성공적 안착과 수익성 중심의 수주 포트폴리오 재편 전략이 주효했기 때문으로 보인다. 지난해 분양 시장에서 경쟁력을 입증한 재무 건전성도 강화됐다. 지속적인 차입금 상환을 통해 차입금을 전년 2701억원에서 1571억원으로 줄였다. 차입금 감소는 이자 비용 절감으로 이어져 금융 비용 부담을 완화하며 재무 안정성을 확보하는 결과를 가져왔다. 금호건설 관계자는 “재무 구조와 사업 체질이 지속적으로 강화되고 있다”며 “개선된 재무건전성과 기초체력을 기반으로 앞으로도 안정적인 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.2026-02-05 14:05:54

-

이행명 회장 떠났다…명인제약, 전문경영인 투톱 체제로 간다 [이코노믹데일리] 명인제약이 이관순·차봉권 전문경영인 투톱 체제로 전환한다. 창업주인 이행명 명인제약 회장은 경영 일선에서 물러난다. 지난해 10월 코스피 상장 당시 시장에 약속했던 ‘소유와 경영의 분리’를 상장 후 불과 4개월 만에 실행에 옮겼다. 4일 금융감독원 전자공시에 따르면 명인제약은 지난 3일 이사회를 열고 이관순 전 한미약품 부회장과 차봉권 명인제약 영업총괄관리 사장을 사내이사 후보로 추천했다. 관련 안건은 다음 달 26일 제38기 정기주주총회에 상정하기로 결의했다고 공시했다. 두 후보가 주총에서 선임될 경우 이후 이사회 결의를 거쳐 전문경영인 공동대표 체제가 공식 출범할 전망이다. 이번 지배구조 개편에 따라 창업주인 이 회장은 대표이사직에서 물러난다. 이 회장은 향후 이사회 자문 역할에 집중할 것으로 알려졌다. 결국 그는 상장 당시 밝혔던 ‘소유와 경영 분리’ 약속을 이행한 셈이다. 이는 상장 이후 제기됐던 승계 관측에 대해 명확히 선을 긋는 결정으로 해석된다. 사내이사 후보로 추천된 이 전 부회장은 연구개발(R&D)을 맡는다. 그는 서울대 화학교육과를 졸업하고 KAIST에서 석·박사 학위를 받았다. 이후 한미약품에서 연구소장과 부회장, 대표이사를 역임하며 대규모 R&D 투자 체계와 글로벌 기술 수출을 이끌었다. 명인제약은 “이 후보를 중심으로 CNS 신약을 포함한 연구개발 전략을 강화할 계획”이라고 설명했다. 차 사장은 영업과 조직 운영 부문을 관할한다. 그는 1990년 명인제약 영업부 공채 1기로 입사해 30년 넘게 영업 조직을 이끌어온 내부 인사다. 전문의약품 중심의 매출 구조와 30%대 영업이익률을 유지해 온 영업통으로 평가받는다. 명인제약은 재무 구조가 튼튼한 기업으로 평가받고 있다. 실제로 명인제약은 지난 40년 동안 꾸준한 성장을 이어왔다. 2024년 연결 기준 매출액 2694억원, 영업이익 928억원을 기록했으며 영업이익률은 34.4%로 3년 연속 30%를 상회하는 업계 최고 수준의 수익성을 입증했다. 차입도 최소화하고 있다. 최근 5년간 부채비율은 10%대를 유지했으며 지난해 3분기에는 5.8%를 기록했다. 현금성 자산도 지난해 3분기 기준 2252억원을 확보해 안정적인 재무 구조를 갖추고 있다. 나승두 SK증권 연구원은 “명인제약은 실적 안정성과 낮은 상장 직후 유통 물량으로 매력적인 기업”이라며 “연말로 갈수록 성장주보다 배당주, 안정적인 실적을 보유한 저평가 우량주에 대한 관심이 커지는 시점에서 상장 시기도 적절하다”고 말했다.

이행명 회장 떠났다…명인제약, 전문경영인 투톱 체제로 간다 [이코노믹데일리] 명인제약이 이관순·차봉권 전문경영인 투톱 체제로 전환한다. 창업주인 이행명 명인제약 회장은 경영 일선에서 물러난다. 지난해 10월 코스피 상장 당시 시장에 약속했던 ‘소유와 경영의 분리’를 상장 후 불과 4개월 만에 실행에 옮겼다. 4일 금융감독원 전자공시에 따르면 명인제약은 지난 3일 이사회를 열고 이관순 전 한미약품 부회장과 차봉권 명인제약 영업총괄관리 사장을 사내이사 후보로 추천했다. 관련 안건은 다음 달 26일 제38기 정기주주총회에 상정하기로 결의했다고 공시했다. 두 후보가 주총에서 선임될 경우 이후 이사회 결의를 거쳐 전문경영인 공동대표 체제가 공식 출범할 전망이다. 이번 지배구조 개편에 따라 창업주인 이 회장은 대표이사직에서 물러난다. 이 회장은 향후 이사회 자문 역할에 집중할 것으로 알려졌다. 결국 그는 상장 당시 밝혔던 ‘소유와 경영 분리’ 약속을 이행한 셈이다. 이는 상장 이후 제기됐던 승계 관측에 대해 명확히 선을 긋는 결정으로 해석된다. 사내이사 후보로 추천된 이 전 부회장은 연구개발(R&D)을 맡는다. 그는 서울대 화학교육과를 졸업하고 KAIST에서 석·박사 학위를 받았다. 이후 한미약품에서 연구소장과 부회장, 대표이사를 역임하며 대규모 R&D 투자 체계와 글로벌 기술 수출을 이끌었다. 명인제약은 “이 후보를 중심으로 CNS 신약을 포함한 연구개발 전략을 강화할 계획”이라고 설명했다. 차 사장은 영업과 조직 운영 부문을 관할한다. 그는 1990년 명인제약 영업부 공채 1기로 입사해 30년 넘게 영업 조직을 이끌어온 내부 인사다. 전문의약품 중심의 매출 구조와 30%대 영업이익률을 유지해 온 영업통으로 평가받는다. 명인제약은 재무 구조가 튼튼한 기업으로 평가받고 있다. 실제로 명인제약은 지난 40년 동안 꾸준한 성장을 이어왔다. 2024년 연결 기준 매출액 2694억원, 영업이익 928억원을 기록했으며 영업이익률은 34.4%로 3년 연속 30%를 상회하는 업계 최고 수준의 수익성을 입증했다. 차입도 최소화하고 있다. 최근 5년간 부채비율은 10%대를 유지했으며 지난해 3분기에는 5.8%를 기록했다. 현금성 자산도 지난해 3분기 기준 2252억원을 확보해 안정적인 재무 구조를 갖추고 있다. 나승두 SK증권 연구원은 “명인제약은 실적 안정성과 낮은 상장 직후 유통 물량으로 매력적인 기업”이라며 “연말로 갈수록 성장주보다 배당주, 안정적인 실적을 보유한 저평가 우량주에 대한 관심이 커지는 시점에서 상장 시기도 적절하다”고 말했다.2026-02-04 06:00:00

-

티웨이항공, 외형 확대·경쟁력 강화 속 재무 안전성 시험대 [이코노믹데일리] 티웨이항공이 프리미엄 서비스 도입과 중·장거리 노선 확대로 외형 확장 전략을 본격화하고 있다. 다만 외형 확대와 달리 최근 수년간 손익과 재무 지표는 개선 흐름을 보이지 않고 있다. 비용 구조 부담과 환율 변동성이 수익성을 압박하는 가운데, 유상증자를 통한 자본 보강이 반복되면서 재무 건전성 회복 여부가 핵심 과제로 떠올랐다. 3일 업계에 따르면 티웨이항공의 재무 흐름은 외형 회복과 비용 부담 확대가 동시에 나타나고 있다. 2021년 매출은 2000억원대 초반에 머물렀으나, 국제선 운항 정상화와 노선 확대에 따라 지난해 3분기 누적 기준 1조2000억원대를 기록했다. 반면 수익성은 다른 흐름을 보였다. 외형 확대 과정에서 연료비와 기재 관련 고정비가 동시에 증가했기 때문이다. 항공유 비용은 2021년 645억원에서 지난해 3분기 누적 4800억원을 넘어서며 큰 폭으로 늘었다. 매출이 약 7배 확대되는 동안 연료비 증가 폭은 이를 상회했다. 손익 지표에서도 이러한 구조가 반영됐다. 2024년 연간 기준 영업손실은 123억원이었으나, 지난해 3분기 누적 영업손실은 2092억원으로 확대됐다. 같은 기간 순손실은 659억원에서 2476억원으로 275.7% 증가했다. 차입과 리스 부담도 빠르게 늘었다. 중·대형기 도입이 본격화되면서 리스부채는 2022년 말 3000억원대 중반에서 지난해 3분기 6000억원대 중반으로 증가했다. 총차입금 역시 같은 기간 4000억원대에서 6000억원대로 확대됐다. 기단 확대가 자산 증가로 이어지는 동시에 고정비와 금융비용 부담을 키운 구조다. 환율 환경 역시 비용 구조에 영향을 미쳤다. 항공기 리스료와 정비비, 유류비 상당 부분이 달러 기준으로 결제되는 구조에서 원달러 환율이 2024년 이후 높은 변동성을 보이면서 비용 부담이 확대됐다. 저비용항공사 특성상 운임 인상을 통한 비용 전가 여력이 제한적인 점도 수익성 압박 요인으로 작용했다. 손실 누적은 자본 여력 약화로 이어졌다. 2023년 일시적인 흑자 전환으로 결손금이 일부 축소됐으나, 2024년 다시 적자로 돌아서며 자본이 감소했다. 자본총계 축소에 따라 부채비율은 2024년 말 1800% 수준에서 지난해 3분기 4000%대를 상회했다. 이 과정에서 티웨이항공은 유상증자를 통해 자본을 보강해왔다. 소노인터내셔널이 최대주주로 올라선 이후 지난해 두 차례 유상증자를 통해 약 2000억원대 자금을 조달했다. 해당 자금은 항공유 비용과 정비비, 항공기 임차료 등 운영자금과 유동성 보강에 우선 배정됐다. 재무 부담이 이어지는 가운데서도 경쟁력 강화를 위한 전략은 병행되고 있다. 티웨이항공은 최근 인천국제공항 제1터미널에서 프리미엄 체크인 전용 카운터를 운영하며 서비스 차별화에 나섰다. 중·장거리 노선 확대에 맞춰 프리미엄 수요를 일부 흡수하고 탑승객 구성과 단가 개선을 노린 조치다. 중장기 비용 구조 개선을 위한 투자도 진행 중이다. 티웨이항공은 지난해 11월 인천국제공항공사와 협약을 맺고 인천공항 인근에 자체 정비 격납고를 구축하기로 했다. 이는 국내 저비용항공사 가운데 최초 사례로, 오는 2029년 완공을 목표로 한다. 외부 정비 의존도를 낮춰 중장기적으로 정비비 부담을 줄이겠다는 구상이다. 기단 확장도 이어진다. 티웨이항공은 연내 총 16대의 항공기를 도입할 계획이다. B737-8 기종 10대와 A330-900 기종 6대로, 유럽과 미주, 호주 등 중·장거리 노선에 투입될 예정이다. 티웨이항공 관계자는 “격납고 구축은 단기적으로는 투자 부담 요인으로 작용할 수 있으나, 중장기적으로는 비용 구조 개선과 운항 안정성 제고로 이어질 수 있을 것”이라며 “다만 해당 효과가 가시화되기 전까지는 외형 확장과 재무 부담이 동시에 이어질 가능성도 있다”고 말했다.

티웨이항공, 외형 확대·경쟁력 강화 속 재무 안전성 시험대 [이코노믹데일리] 티웨이항공이 프리미엄 서비스 도입과 중·장거리 노선 확대로 외형 확장 전략을 본격화하고 있다. 다만 외형 확대와 달리 최근 수년간 손익과 재무 지표는 개선 흐름을 보이지 않고 있다. 비용 구조 부담과 환율 변동성이 수익성을 압박하는 가운데, 유상증자를 통한 자본 보강이 반복되면서 재무 건전성 회복 여부가 핵심 과제로 떠올랐다. 3일 업계에 따르면 티웨이항공의 재무 흐름은 외형 회복과 비용 부담 확대가 동시에 나타나고 있다. 2021년 매출은 2000억원대 초반에 머물렀으나, 국제선 운항 정상화와 노선 확대에 따라 지난해 3분기 누적 기준 1조2000억원대를 기록했다. 반면 수익성은 다른 흐름을 보였다. 외형 확대 과정에서 연료비와 기재 관련 고정비가 동시에 증가했기 때문이다. 항공유 비용은 2021년 645억원에서 지난해 3분기 누적 4800억원을 넘어서며 큰 폭으로 늘었다. 매출이 약 7배 확대되는 동안 연료비 증가 폭은 이를 상회했다. 손익 지표에서도 이러한 구조가 반영됐다. 2024년 연간 기준 영업손실은 123억원이었으나, 지난해 3분기 누적 영업손실은 2092억원으로 확대됐다. 같은 기간 순손실은 659억원에서 2476억원으로 275.7% 증가했다. 차입과 리스 부담도 빠르게 늘었다. 중·대형기 도입이 본격화되면서 리스부채는 2022년 말 3000억원대 중반에서 지난해 3분기 6000억원대 중반으로 증가했다. 총차입금 역시 같은 기간 4000억원대에서 6000억원대로 확대됐다. 기단 확대가 자산 증가로 이어지는 동시에 고정비와 금융비용 부담을 키운 구조다. 환율 환경 역시 비용 구조에 영향을 미쳤다. 항공기 리스료와 정비비, 유류비 상당 부분이 달러 기준으로 결제되는 구조에서 원달러 환율이 2024년 이후 높은 변동성을 보이면서 비용 부담이 확대됐다. 저비용항공사 특성상 운임 인상을 통한 비용 전가 여력이 제한적인 점도 수익성 압박 요인으로 작용했다. 손실 누적은 자본 여력 약화로 이어졌다. 2023년 일시적인 흑자 전환으로 결손금이 일부 축소됐으나, 2024년 다시 적자로 돌아서며 자본이 감소했다. 자본총계 축소에 따라 부채비율은 2024년 말 1800% 수준에서 지난해 3분기 4000%대를 상회했다. 이 과정에서 티웨이항공은 유상증자를 통해 자본을 보강해왔다. 소노인터내셔널이 최대주주로 올라선 이후 지난해 두 차례 유상증자를 통해 약 2000억원대 자금을 조달했다. 해당 자금은 항공유 비용과 정비비, 항공기 임차료 등 운영자금과 유동성 보강에 우선 배정됐다. 재무 부담이 이어지는 가운데서도 경쟁력 강화를 위한 전략은 병행되고 있다. 티웨이항공은 최근 인천국제공항 제1터미널에서 프리미엄 체크인 전용 카운터를 운영하며 서비스 차별화에 나섰다. 중·장거리 노선 확대에 맞춰 프리미엄 수요를 일부 흡수하고 탑승객 구성과 단가 개선을 노린 조치다. 중장기 비용 구조 개선을 위한 투자도 진행 중이다. 티웨이항공은 지난해 11월 인천국제공항공사와 협약을 맺고 인천공항 인근에 자체 정비 격납고를 구축하기로 했다. 이는 국내 저비용항공사 가운데 최초 사례로, 오는 2029년 완공을 목표로 한다. 외부 정비 의존도를 낮춰 중장기적으로 정비비 부담을 줄이겠다는 구상이다. 기단 확장도 이어진다. 티웨이항공은 연내 총 16대의 항공기를 도입할 계획이다. B737-8 기종 10대와 A330-900 기종 6대로, 유럽과 미주, 호주 등 중·장거리 노선에 투입될 예정이다. 티웨이항공 관계자는 “격납고 구축은 단기적으로는 투자 부담 요인으로 작용할 수 있으나, 중장기적으로는 비용 구조 개선과 운항 안정성 제고로 이어질 수 있을 것”이라며 “다만 해당 효과가 가시화되기 전까지는 외형 확장과 재무 부담이 동시에 이어질 가능성도 있다”고 말했다.2026-02-03 17:49:44

-

현대글로비스, 무디스 A등급 첫 진입…PCTC 수익성·재무 관리가 갈랐다 [이코노믹데일리] 현대글로비스의 기업신용도가 한 단계 올라섰다. 해운 사업을 중심으로 수익성이 개선되고 보수적인 재무 기조가 유지되면서 글로벌 사업 확장의 '신용 비용'을 낮출 수 있는 기반을 마련했다는 평가다. 2일 해운업계에 따르면 국제 신용평가사 무디스는 현대글로비스의 기업신용등급을 'Baa1'에서 'A3'로 상향하고 등급 전망을 '안정적'으로 제시했다. 무디스 기준 상위 7번째 등급으로 현대글로비스가 A등급을 받은 것은 이번이 처음이다. 상향 배경에는 수익성의 구조적 개선과 낮은 레버리지가 있다. 무디스는 보수적인 재무 관리 아래 영업이익률이 개선되고 부채 부담이 낮게 유지되고 있다는 점을 핵심 요인으로 들었다. 실제 현대글로비스의 영업이익률은 지난 2024년 6.2%에서 2025년 7%로 상승했고 향후 12~18개월간 이 수준이 유지될 것으로 전망됐다. 사업 부문별로는 해운, 특히 완성차 해상운송(PCTC)의 기여도가 컸다. 완성차 수요가 견조한 가운데 장기 용선 중심의 선대 구성으로 비용 변동성을 줄였고 비계열 고객 매출 확대와 계열 고객 운임 상승이 맞물리며 수익성이 개선됐다는 분석이다. 단기 시황에 흔들리기보다 운임·물량의 가시성을 높인 구조가 신용 평가에 긍정적으로 작용했다. 재무 지표 역시 상향을 뒷받침했다. 무디스는 조정 차입금 대비 상각전영업이익(EBITDA) 비율이 2024년 1.8배에서 2025년 1.4배로 낮아졌고 약 5000억원 규모의 순현금을 보유하고 있다는 점을 언급했다. 계열사 물량을 기반으로 한 현금흐름의 안정성도 평가에 반영됐다. 시장에서는 이번 등급 상향을 '실적 이벤트'가 아닌 '체질 변화의 결과'로 본다. 현대글로비스는 물류·해운 전반에서 비계열 비중을 늘리며 사업 포트폴리오를 다변화해 왔다. 외형 확대보다 수익성 중심의 선대 운영과 투자 속도 조절이 누적되며 신용 지표가 개선됐다는 해석이다. 이미 다른 평가에서도 흐름은 확인됐다. 현대글로비스는 S&P로부터 'BBB+'를, 국내에서는 한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가로부터 'AA+'를 받았다. 국제·국내 평가 모두에서 중상위권 이상의 신용도가 공고해진 셈이다. 신용도 개선의 의미는 자금 조달 비용과 전략 선택지로 이어진다. A등급 진입은 차입 비용을 낮추는 동시에 선박 투자·글로벌 거점 확장 시 재무적 제약을 완화한다. 지난해 매출 29조5664억원, 영업이익 2조730억원으로 사상 최대 실적을 기록한 가운데 확장 국면에서 '속도 조절이 가능한 재무 여력'을 확보했다는 점이 포인트다. 다만 관건은 현 수익 구조의 지속성이다. 완성차 물동량과 운임 환경의 변동성, 선박 투자 사이클 관리가 신용도 유지의 핵심 변수가 될 전망이다. 현대글로비스는 상향된 신용도를 바탕으로 글로벌 사업 확장에 속도를 낸다는 계획이다. 신용도 상승이 단기 호재에 그치지 않고 중장기 전략 실행의 비용을 낮추는 지렛대가 될 수 있을지가 향후 성과를 가를 것으로 보인다. 현대글로비스 관계자는 "자산 확대와 비계열 고객 확대 전략을 통해 안정적인 성장을 이어갈 것"이라며 "중장기 사업 전략을 토대로 재무 건전성을 강화해 주주와 이해관계자의 신뢰를 높이겠다"고 말했다.

현대글로비스, 무디스 A등급 첫 진입…PCTC 수익성·재무 관리가 갈랐다 [이코노믹데일리] 현대글로비스의 기업신용도가 한 단계 올라섰다. 해운 사업을 중심으로 수익성이 개선되고 보수적인 재무 기조가 유지되면서 글로벌 사업 확장의 '신용 비용'을 낮출 수 있는 기반을 마련했다는 평가다. 2일 해운업계에 따르면 국제 신용평가사 무디스는 현대글로비스의 기업신용등급을 'Baa1'에서 'A3'로 상향하고 등급 전망을 '안정적'으로 제시했다. 무디스 기준 상위 7번째 등급으로 현대글로비스가 A등급을 받은 것은 이번이 처음이다. 상향 배경에는 수익성의 구조적 개선과 낮은 레버리지가 있다. 무디스는 보수적인 재무 관리 아래 영업이익률이 개선되고 부채 부담이 낮게 유지되고 있다는 점을 핵심 요인으로 들었다. 실제 현대글로비스의 영업이익률은 지난 2024년 6.2%에서 2025년 7%로 상승했고 향후 12~18개월간 이 수준이 유지될 것으로 전망됐다. 사업 부문별로는 해운, 특히 완성차 해상운송(PCTC)의 기여도가 컸다. 완성차 수요가 견조한 가운데 장기 용선 중심의 선대 구성으로 비용 변동성을 줄였고 비계열 고객 매출 확대와 계열 고객 운임 상승이 맞물리며 수익성이 개선됐다는 분석이다. 단기 시황에 흔들리기보다 운임·물량의 가시성을 높인 구조가 신용 평가에 긍정적으로 작용했다. 재무 지표 역시 상향을 뒷받침했다. 무디스는 조정 차입금 대비 상각전영업이익(EBITDA) 비율이 2024년 1.8배에서 2025년 1.4배로 낮아졌고 약 5000억원 규모의 순현금을 보유하고 있다는 점을 언급했다. 계열사 물량을 기반으로 한 현금흐름의 안정성도 평가에 반영됐다. 시장에서는 이번 등급 상향을 '실적 이벤트'가 아닌 '체질 변화의 결과'로 본다. 현대글로비스는 물류·해운 전반에서 비계열 비중을 늘리며 사업 포트폴리오를 다변화해 왔다. 외형 확대보다 수익성 중심의 선대 운영과 투자 속도 조절이 누적되며 신용 지표가 개선됐다는 해석이다. 이미 다른 평가에서도 흐름은 확인됐다. 현대글로비스는 S&P로부터 'BBB+'를, 국내에서는 한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가로부터 'AA+'를 받았다. 국제·국내 평가 모두에서 중상위권 이상의 신용도가 공고해진 셈이다. 신용도 개선의 의미는 자금 조달 비용과 전략 선택지로 이어진다. A등급 진입은 차입 비용을 낮추는 동시에 선박 투자·글로벌 거점 확장 시 재무적 제약을 완화한다. 지난해 매출 29조5664억원, 영업이익 2조730억원으로 사상 최대 실적을 기록한 가운데 확장 국면에서 '속도 조절이 가능한 재무 여력'을 확보했다는 점이 포인트다. 다만 관건은 현 수익 구조의 지속성이다. 완성차 물동량과 운임 환경의 변동성, 선박 투자 사이클 관리가 신용도 유지의 핵심 변수가 될 전망이다. 현대글로비스는 상향된 신용도를 바탕으로 글로벌 사업 확장에 속도를 낸다는 계획이다. 신용도 상승이 단기 호재에 그치지 않고 중장기 전략 실행의 비용을 낮추는 지렛대가 될 수 있을지가 향후 성과를 가를 것으로 보인다. 현대글로비스 관계자는 "자산 확대와 비계열 고객 확대 전략을 통해 안정적인 성장을 이어갈 것"이라며 "중장기 사업 전략을 토대로 재무 건전성을 강화해 주주와 이해관계자의 신뢰를 높이겠다"고 말했다.2026-02-02 10:52:42

-

LS, 에식스솔루션즈 IPO 시 모회사 주주에 공모주 배정 검토 [이코노믹데일리] LS가 에식스솔루션즈 기업공개(IPO)를 추진하면서 일반 공모 청약과 별도로 ㈜LS 주주에게 공모주와 동일한 주식을 별도 배정하는 방안을 국내 최초로 검토하고 있다. 현재 관계 부처와 협의를 진행 중이다. 21일 금융투자업계에 따르면 ㈜LS 주주는 IPO 일반공모로만 참여할 수밖에 없던 기존 관행에서 벗어나 일반 청약 경쟁을 거치지 않고 에식스솔루션즈 공모주를 확보할 기회를 갖게 된다. LS는 전력 슈퍼사이클에 따른 에식스솔루션즈의 성장 과실을 모회사 주주와 공유해 양사 주주가치 제고로 연결한다는 방침이다. LS는 1월 중 2차 기업설명회를 열어 청약 방식 확정 시 구체 계획을 안내하고 배당·밸류업 정책 등 추가 주주환원 정책도 발표할 예정이다. LS가 전략적투자자(SI) 유치 대신 IPO를 선택한 데는 여러 이유가 있다. 에식스솔루션즈는 테슬라와 토요타 등 다수의 글로벌 전기차 기업을 주요 고객으로 확보하고 있어 소수의 특정 고객사를 SI로 유치하는 방식은 이해상충 우려가 크다. 무엇보다 에식스솔루션즈의 세계 1위 변압기용·전기차 구동모터용 고출력 특수 권선 생산에는 고도의 기술력이 필요한데 SI 투자자에 의해 고유의 기술 노하우가 외부로 유출될 수 있다. SI 유치는 단순 자본조달을 넘어 경영진 등 검토 사항이 복잡해져 의사결정 과정에서 투자의 '골든타임'을 놓칠 수 있다는 점도 고려했다. AI 데이터센터 증가와 미국 내 변압기의 70%가 교체 시점을 맞으면서 변압기용 특수 권선(CTC) 주문이 급증하고 있다. 리드타임(주문 후 납품까지 걸리는 시간)이 4~5년을 넘는 가운데 투자 유치 의사결정이 늦춰질수록 투자 적기를 놓칠 수 있다. 제3자배정 유상증자나 차입도 현실적으로 어렵다. 현재 에식스솔루션즈에는 Pre-IPO 재무적투자자(FI)가 있으며 유상증자 추진은 투자자 동의가 필요하다. IPO를 전제로 하지 않는 유상증자에 FI가 동의할 가능성은 없으며 이 경우 기존 투자금을 상환해야 하는 상황이 발생한다. 투자금 상환을 위한 재무 부담은 ㈜LS로 직결돼 주주가치 제고 취지와도 부합하지 않는다. 에식스솔루션즈가 ㈜LS로부터 직접 차입하는 경우도 부채비율 상승과 이자비용 증가가 불가피하다. 업계 관계자는 "에식스솔루션즈의 수익성과 현금흐름에 부담으로 작용하며 중장기적으로 재무 부담이 ㈜LS로 전이될 가능성이 크다"고 말했다.

LS, 에식스솔루션즈 IPO 시 모회사 주주에 공모주 배정 검토 [이코노믹데일리] LS가 에식스솔루션즈 기업공개(IPO)를 추진하면서 일반 공모 청약과 별도로 ㈜LS 주주에게 공모주와 동일한 주식을 별도 배정하는 방안을 국내 최초로 검토하고 있다. 현재 관계 부처와 협의를 진행 중이다. 21일 금융투자업계에 따르면 ㈜LS 주주는 IPO 일반공모로만 참여할 수밖에 없던 기존 관행에서 벗어나 일반 청약 경쟁을 거치지 않고 에식스솔루션즈 공모주를 확보할 기회를 갖게 된다. LS는 전력 슈퍼사이클에 따른 에식스솔루션즈의 성장 과실을 모회사 주주와 공유해 양사 주주가치 제고로 연결한다는 방침이다. LS는 1월 중 2차 기업설명회를 열어 청약 방식 확정 시 구체 계획을 안내하고 배당·밸류업 정책 등 추가 주주환원 정책도 발표할 예정이다. LS가 전략적투자자(SI) 유치 대신 IPO를 선택한 데는 여러 이유가 있다. 에식스솔루션즈는 테슬라와 토요타 등 다수의 글로벌 전기차 기업을 주요 고객으로 확보하고 있어 소수의 특정 고객사를 SI로 유치하는 방식은 이해상충 우려가 크다. 무엇보다 에식스솔루션즈의 세계 1위 변압기용·전기차 구동모터용 고출력 특수 권선 생산에는 고도의 기술력이 필요한데 SI 투자자에 의해 고유의 기술 노하우가 외부로 유출될 수 있다. SI 유치는 단순 자본조달을 넘어 경영진 등 검토 사항이 복잡해져 의사결정 과정에서 투자의 '골든타임'을 놓칠 수 있다는 점도 고려했다. AI 데이터센터 증가와 미국 내 변압기의 70%가 교체 시점을 맞으면서 변압기용 특수 권선(CTC) 주문이 급증하고 있다. 리드타임(주문 후 납품까지 걸리는 시간)이 4~5년을 넘는 가운데 투자 유치 의사결정이 늦춰질수록 투자 적기를 놓칠 수 있다. 제3자배정 유상증자나 차입도 현실적으로 어렵다. 현재 에식스솔루션즈에는 Pre-IPO 재무적투자자(FI)가 있으며 유상증자 추진은 투자자 동의가 필요하다. IPO를 전제로 하지 않는 유상증자에 FI가 동의할 가능성은 없으며 이 경우 기존 투자금을 상환해야 하는 상황이 발생한다. 투자금 상환을 위한 재무 부담은 ㈜LS로 직결돼 주주가치 제고 취지와도 부합하지 않는다. 에식스솔루션즈가 ㈜LS로부터 직접 차입하는 경우도 부채비율 상승과 이자비용 증가가 불가피하다. 업계 관계자는 "에식스솔루션즈의 수익성과 현금흐름에 부담으로 작용하며 중장기적으로 재무 부담이 ㈜LS로 전이될 가능성이 크다"고 말했다.2026-01-21 17:01:01

-

불법 공매도에 칼 빼든 금융당국…신한운용 등 6곳 과징금 40억원 [이코노믹데일리] 금융당국이 불법 공매도 철퇴를 위해 국내 자산운용사와 외국계 금융회사 등 6곳에 총 39억7000만원의 과징금을 부과했다. 지난해 3월 공매도 재개 후 수천만원 수준의 소액 과징금 부과 사례는 있었지만 수십억원대의 과징금이 한꺼번에 부과된 대규모 제재는 처음이다. 19일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 지난해 10월 15일 공매도 규제를 위반한 신한자산운용에 과징금 3억7060만원을 부과했다. 해당 의결건에 대한 정보는 공개 절차에 따라 지난달 12일 금융위 홈페이지에 공개됐다. 신한자산운용은 2023년 3월 14일 소유하지 않은 에코프로 주식 5000주(18억5331만원)를 매도 주문했다가 금융당국에 적발됐다. 해외 기관 중에서는 노르웨이 파레토증권이 22억6260만원으로 가장 많은 과징금을 받았다. 파레토증권 역시 2022년 11월 23일 보유하지 않은 삼성전자 보통주 17만8879주(109억1409만원)에 매도 주문을 넣어 공매도 규제를 위반했다. 이밖에 캐나다 앨버타 인베스트먼트매니지먼트에는 5억4690만원, 미국계 자산운용사 인베스코 캐피털매니지먼트에는 5억3230만원의 과징금이 각각 부과됐다. 또 노던트러스트 홍콩에는 1억4170만원, 싱가포르 지아이씨(GIC) 프라이빗 리미티드에는 1억2060만원의 과징금이 부과됐다. 이번 제재 건 중 상당수는 금융당국이 공매도 재개를 앞두고 대대적으로 벌였던 글로벌 투자은행(IB) 불법 공매도 전수 조사(2023년 11월~2025년 3월) 이후 집중적으로 들여본 사안들이기도 하다. 이에 따라 금융당국의 불법 공매도 엄정 대응 기조가 이어지고 있다는 분석이 나온다. 금융당국은 공매도를 전면 재개한 이후 무차입 공매도 실시간 적발 시스템(NSDS)을 운영하며 공매도 거래를 상시 감시하고 있다. 한편 공매도 규제는 정부가 오랫동안 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 추진하는 과정에서도 핵심 쟁점으로 꼽혔다. 공매도가 지난 3월 전면 재개된 이후 MSCI는 한국 증시의 공매도 접근성 평가를 '마이너스'(개선 필요)에서 '플러스'로 상향 조정한 바 있다.

불법 공매도에 칼 빼든 금융당국…신한운용 등 6곳 과징금 40억원 [이코노믹데일리] 금융당국이 불법 공매도 철퇴를 위해 국내 자산운용사와 외국계 금융회사 등 6곳에 총 39억7000만원의 과징금을 부과했다. 지난해 3월 공매도 재개 후 수천만원 수준의 소액 과징금 부과 사례는 있었지만 수십억원대의 과징금이 한꺼번에 부과된 대규모 제재는 처음이다. 19일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 지난해 10월 15일 공매도 규제를 위반한 신한자산운용에 과징금 3억7060만원을 부과했다. 해당 의결건에 대한 정보는 공개 절차에 따라 지난달 12일 금융위 홈페이지에 공개됐다. 신한자산운용은 2023년 3월 14일 소유하지 않은 에코프로 주식 5000주(18억5331만원)를 매도 주문했다가 금융당국에 적발됐다. 해외 기관 중에서는 노르웨이 파레토증권이 22억6260만원으로 가장 많은 과징금을 받았다. 파레토증권 역시 2022년 11월 23일 보유하지 않은 삼성전자 보통주 17만8879주(109억1409만원)에 매도 주문을 넣어 공매도 규제를 위반했다. 이밖에 캐나다 앨버타 인베스트먼트매니지먼트에는 5억4690만원, 미국계 자산운용사 인베스코 캐피털매니지먼트에는 5억3230만원의 과징금이 각각 부과됐다. 또 노던트러스트 홍콩에는 1억4170만원, 싱가포르 지아이씨(GIC) 프라이빗 리미티드에는 1억2060만원의 과징금이 부과됐다. 이번 제재 건 중 상당수는 금융당국이 공매도 재개를 앞두고 대대적으로 벌였던 글로벌 투자은행(IB) 불법 공매도 전수 조사(2023년 11월~2025년 3월) 이후 집중적으로 들여본 사안들이기도 하다. 이에 따라 금융당국의 불법 공매도 엄정 대응 기조가 이어지고 있다는 분석이 나온다. 금융당국은 공매도를 전면 재개한 이후 무차입 공매도 실시간 적발 시스템(NSDS)을 운영하며 공매도 거래를 상시 감시하고 있다. 한편 공매도 규제는 정부가 오랫동안 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 추진하는 과정에서도 핵심 쟁점으로 꼽혔다. 공매도가 지난 3월 전면 재개된 이후 MSCI는 한국 증시의 공매도 접근성 평가를 '마이너스'(개선 필요)에서 '플러스'로 상향 조정한 바 있다.2026-01-19 10:00:44

-

주담대 변동금리 또 오른다…지난해 12월 코픽스 0.08%p↑ [이코노믹데일리] 은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 넉 달 연속 오름세를 보이고 있다. 15일 은행연합회에 따르면 지난해 12월 신규 취급액 기준 코픽스는 11월(연 2.81%)보다 0.08%p 높은 2.89%로 집계됐다. 같은 기간 잔액 기준 코픽스도 2.83%에서 2.84%로 0.01%p 높아졌다. 코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 코픽스가 떨어지면 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 뜻이고, 코픽스가 오르면 그 반대를 의미한다. 구체적으로 신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 수신상품의 금리 등을 바탕으로 산정된다. 2019년 6월 새로 도입된 '신(新)잔액기준 코픽스'의 경우 2.48%에서 2.47%로 0.01%p 떨어졌다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함된다. 시중 은행들은 이르면 16일부터 신규 주담대 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.

주담대 변동금리 또 오른다…지난해 12월 코픽스 0.08%p↑ [이코노믹데일리] 은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리의 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 넉 달 연속 오름세를 보이고 있다. 15일 은행연합회에 따르면 지난해 12월 신규 취급액 기준 코픽스는 11월(연 2.81%)보다 0.08%p 높은 2.89%로 집계됐다. 같은 기간 잔액 기준 코픽스도 2.83%에서 2.84%로 0.01%p 높아졌다. 코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다. 코픽스가 떨어지면 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 뜻이고, 코픽스가 오르면 그 반대를 의미한다. 구체적으로 신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 수신상품의 금리 등을 바탕으로 산정된다. 2019년 6월 새로 도입된 '신(新)잔액기준 코픽스'의 경우 2.48%에서 2.47%로 0.01%p 떨어졌다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함된다. 시중 은행들은 이르면 16일부터 신규 주담대 변동금리에 이날 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정이다.2026-01-15 16:43:05

-

화려했던 7.2조 M&A 비극... 법정관리 내몰린 홈플러스, MBK 김병주 회장 구속되나 [이코노믹데일리] '홈플러스 사태'의 정점에 있는 김병주 MBK파트너스(회장 김병주) 회장의 구속 여부가 이르면 13일 밤 결정된다. 부실 징후를 숨긴 채 1000억원대 채권을 발행해 투자자에게 손실을 입히고 1조원대 분식회계를 저지른 혐의다. 국내 최대 사모펀드(PEF) 수장이 구속 기로에 놓이면서 자본시장에 적지 않은 파장이 예상된다. 서울중앙지법 박정호 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시부터 김 회장을 비롯해 김광일 부회장(홈플러스 공동대표), 김정환 부사장, 이성진 전무 등 경영진 4명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다. 서울중앙지검 반부패수사3부는 지난 7일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 자본시장법 위반 등의 혐의로 이들에 대한 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 김 회장 등은 지난해 2월 홈플러스의 신용등급 강등과 기업회생절차(법정관리) 신청이 임박했음을 인지하고도 이를 숨긴 채 대규모 자금을 조달한 혐의를 받는다. 이들은 지난해 2월 17일부터 25일까지 1064억원 상당의 전자단기사채(ABSTB)와 기업어음(CP) 등 총 1164억원 규모의 채권을 발행했다. 실제로 채권 발행 직후인 2월 28일 한국기업평가는 홈플러스 신용등급을 강등했고 불과 나흘 뒤인 3월 4일 회사는 법정관리를 신청했다. 이 과정에서 신영증권 등 투자사들은 막대한 손실을 입었다. 검찰은 이를 전형적인 '기획 부도'이자 사기적 부정거래로 보고 있다. 1조원대 분식회계 정황도 포착됐다. 김 회장 등은 법정관리 신청 전 1조1000억원 상당의 상환전환우선주(RCPS) 상환 주체를 변경하는 과정에서 부채를 자본으로 둔갑시켜 재무제표를 조작한 혐의(외부감사법 위반)를 받는다. 또한 물품 대금 지급을 위한 2500억원 차입 사실을 감사보고서에서 누락하고 조기상환 특약이 걸린 1조3000억원 규모 대출 사실을 신용평가사에 알리지 않아 업무를 방해한 혐의도 포함됐다. 이번 사태의 배경에는 MBK의 무리한 투자와 엑시트(투자금 회수) 실패가 자리 잡고 있다는 분석이다. MBK는 2015년 7조2000억원을 들여 홈플러스를 인수했다. 당시 국내 M&A 역사상 최대 규모였으나 이후 유통 시장이 쿠팡 등 이커머스 중심으로 급변하며 실적이 곤두박질쳤다. MBK는 점포 매각(세일 앤 리스백) 등으로 자금을 확보하며 버텼으나 차입금 이자 부담과 실적 악화의 악순환을 끊지 못했고 결국 사기성 자금 조달이라는 무리수까지 두게 됐다는 지적이다. 법조계와 재계는 법원의 판단에 촉각을 곤두세우고 있다. 김 회장이 구속될 경우 MBK의 경영 공백은 물론 진행 중인 홈플러스의 회생 절차에도 차질이 불가피하다. 또한 국내 1위 사모펀드의 도덕적 해이가 법적 심판을 받게 되면 사모펀드 업계 전반에 대한 신뢰도 하락과 규제 강화로 이어질 수 있다. 김 회장 측은 "회생 신청은 급격한 유동성 위기에 따른 불가피한 경영 판단이었으며 고의성은 없었다"고 혐의를 부인하는 것으로 알려졌다.

화려했던 7.2조 M&A 비극... 법정관리 내몰린 홈플러스, MBK 김병주 회장 구속되나 [이코노믹데일리] '홈플러스 사태'의 정점에 있는 김병주 MBK파트너스(회장 김병주) 회장의 구속 여부가 이르면 13일 밤 결정된다. 부실 징후를 숨긴 채 1000억원대 채권을 발행해 투자자에게 손실을 입히고 1조원대 분식회계를 저지른 혐의다. 국내 최대 사모펀드(PEF) 수장이 구속 기로에 놓이면서 자본시장에 적지 않은 파장이 예상된다. 서울중앙지법 박정호 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시부터 김 회장을 비롯해 김광일 부회장(홈플러스 공동대표), 김정환 부사장, 이성진 전무 등 경영진 4명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다. 서울중앙지검 반부패수사3부는 지난 7일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 및 자본시장법 위반 등의 혐의로 이들에 대한 구속영장을 청구했다. 검찰에 따르면 김 회장 등은 지난해 2월 홈플러스의 신용등급 강등과 기업회생절차(법정관리) 신청이 임박했음을 인지하고도 이를 숨긴 채 대규모 자금을 조달한 혐의를 받는다. 이들은 지난해 2월 17일부터 25일까지 1064억원 상당의 전자단기사채(ABSTB)와 기업어음(CP) 등 총 1164억원 규모의 채권을 발행했다. 실제로 채권 발행 직후인 2월 28일 한국기업평가는 홈플러스 신용등급을 강등했고 불과 나흘 뒤인 3월 4일 회사는 법정관리를 신청했다. 이 과정에서 신영증권 등 투자사들은 막대한 손실을 입었다. 검찰은 이를 전형적인 '기획 부도'이자 사기적 부정거래로 보고 있다. 1조원대 분식회계 정황도 포착됐다. 김 회장 등은 법정관리 신청 전 1조1000억원 상당의 상환전환우선주(RCPS) 상환 주체를 변경하는 과정에서 부채를 자본으로 둔갑시켜 재무제표를 조작한 혐의(외부감사법 위반)를 받는다. 또한 물품 대금 지급을 위한 2500억원 차입 사실을 감사보고서에서 누락하고 조기상환 특약이 걸린 1조3000억원 규모 대출 사실을 신용평가사에 알리지 않아 업무를 방해한 혐의도 포함됐다. 이번 사태의 배경에는 MBK의 무리한 투자와 엑시트(투자금 회수) 실패가 자리 잡고 있다는 분석이다. MBK는 2015년 7조2000억원을 들여 홈플러스를 인수했다. 당시 국내 M&A 역사상 최대 규모였으나 이후 유통 시장이 쿠팡 등 이커머스 중심으로 급변하며 실적이 곤두박질쳤다. MBK는 점포 매각(세일 앤 리스백) 등으로 자금을 확보하며 버텼으나 차입금 이자 부담과 실적 악화의 악순환을 끊지 못했고 결국 사기성 자금 조달이라는 무리수까지 두게 됐다는 지적이다. 법조계와 재계는 법원의 판단에 촉각을 곤두세우고 있다. 김 회장이 구속될 경우 MBK의 경영 공백은 물론 진행 중인 홈플러스의 회생 절차에도 차질이 불가피하다. 또한 국내 1위 사모펀드의 도덕적 해이가 법적 심판을 받게 되면 사모펀드 업계 전반에 대한 신뢰도 하락과 규제 강화로 이어질 수 있다. 김 회장 측은 "회생 신청은 급격한 유동성 위기에 따른 불가피한 경영 판단이었으며 고의성은 없었다"고 혐의를 부인하는 것으로 알려졌다.2026-01-13 08:38:18

많이 본 뉴스

영상

Youtube 바로가기

![[편집인 칼럼] 사죄 없는 무기수, 윤석열의 오만이 남긴 헌정의 깊은 상처](https://image.ajunews.com/content/image/2026/02/20/20260220094852969249_518_323.png)