2026.01.02 금요일

검색

'CES2025' 검색결과

기간검색

-

~

검색영역

검색어

-

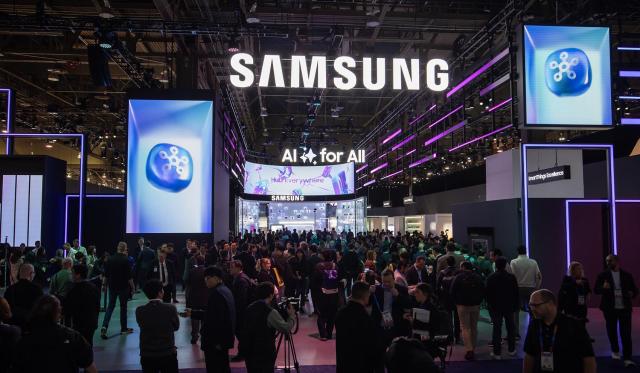

韓 기업, CES 2026 혁신상 59% 싹쓸이… 역대 최다 기록 경신 [이코노믹데일리] 내년 1월 미국 라스베이거스에서 개막하는 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2026’을 앞두고 한국 기업들이 혁신상 수상 명단을 휩쓸며 기술 리더십을 과시했다. 전체 수상작 절반 이상을 차지하며 미국과 중국을 제치고 압도적인 1위 달성이 확실시된다. 28일 소비자기술협회(CTA)에 따르면 지난 22일까지 공개된 370여 개 CES 혁신상 가운데 한국 기업 제품은 218개로 전체 59%를 점유했다. 이는 지난 CES 2025에서 세운 역대 최다 기록인 208개를 뛰어넘는 성과다. 경쟁국인 미국은 52개 중국은 39개를 기록해 각각 2위와 3위에 머물렀으며 한국과의 격차가 커 순위 변동 가능성은 낮다. CES 혁신상은 매년 행사 개막 전 기술력과 디자인 그리고 혁신성이 뛰어난 제품에 수여하는 상이다. 특히 부문별 가장 뛰어난 제품에 주어지는 최고 혁신상 30개 중 15개를 한국 기업이 석권하며 질적 성장도 입증했다. 이번 CES 36개 분야 중 핵심 트렌드로 꼽히는 인공지능(AI) 분야 최고 혁신상 3개를 모두 한국 기업이 독차지한 점이 고무적이다. CT5가 개발한 대규모 멀티모달 모델 지원 웨어러블 AI 인터페이스 ‘존 HSS1’과 딥퓨전AI의 소프트웨어 정의 360도 인식 솔루션 ‘RAPA’가 AI 분야 최고 혁신상을 받았다. 두산로보틱스가 미국 메이플어드밴스드로보틱스와 합작해 만든 AI 기반 자율 이동 로봇 시스템 ‘스캔&고’ 또한 최고 혁신상에 이름을 올리며 K-로봇 기술력을 알렸다. 대기업들의 활약도 이어졌다. 삼성전자 미국 법인의 양자보안칩 ‘S3SSE2A’는 사이버보안 분야에서 삼성SDI의 초고출력 18650 원통형 배터리 ‘SDI 25U-파워’는 건설 및 산업기술 분야에서 각각 최고 혁신상을 수상했다. LG전자의 투명·무선 TV ‘LG 시그니처 OLED T’는 이미징 분야 최고 혁신상을 차지하며 디스플레이 기술 우위를 확인했다. 내년 1월 6일부터 9일까지 열리는 이번 CES 2026에는 전 세계 4500여 개 기업이 참가해 AI를 중심으로 한 차세대 기술 경쟁을 펼칠 전망이다. 국내 기업들도 대규모 전시관을 꾸리고 혁신 기술을 선보인다. 삼성전자는 윈 호텔에 참가 기업 중 최대 규모 단독 전시관을 마련해 초개인화된 ‘Home AI’ 비전을 공개한다. LG전자와 LG이노텍 및 LG디스플레이 등 LG그룹은 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에 부스를 마련하고 AI 기반 가전과 센싱 솔루션 및 차량용 디스플레이를 전시한다. 현대차와 현대모비스 등 현대차그룹 역시 LVCC 웨스트홀에서 차세대 모빌리티 기술과 휴머노이드 로봇 공개를 예고하며 기대감을 높이고 있다.

韓 기업, CES 2026 혁신상 59% 싹쓸이… 역대 최다 기록 경신 [이코노믹데일리] 내년 1월 미국 라스베이거스에서 개막하는 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2026’을 앞두고 한국 기업들이 혁신상 수상 명단을 휩쓸며 기술 리더십을 과시했다. 전체 수상작 절반 이상을 차지하며 미국과 중국을 제치고 압도적인 1위 달성이 확실시된다. 28일 소비자기술협회(CTA)에 따르면 지난 22일까지 공개된 370여 개 CES 혁신상 가운데 한국 기업 제품은 218개로 전체 59%를 점유했다. 이는 지난 CES 2025에서 세운 역대 최다 기록인 208개를 뛰어넘는 성과다. 경쟁국인 미국은 52개 중국은 39개를 기록해 각각 2위와 3위에 머물렀으며 한국과의 격차가 커 순위 변동 가능성은 낮다. CES 혁신상은 매년 행사 개막 전 기술력과 디자인 그리고 혁신성이 뛰어난 제품에 수여하는 상이다. 특히 부문별 가장 뛰어난 제품에 주어지는 최고 혁신상 30개 중 15개를 한국 기업이 석권하며 질적 성장도 입증했다. 이번 CES 36개 분야 중 핵심 트렌드로 꼽히는 인공지능(AI) 분야 최고 혁신상 3개를 모두 한국 기업이 독차지한 점이 고무적이다. CT5가 개발한 대규모 멀티모달 모델 지원 웨어러블 AI 인터페이스 ‘존 HSS1’과 딥퓨전AI의 소프트웨어 정의 360도 인식 솔루션 ‘RAPA’가 AI 분야 최고 혁신상을 받았다. 두산로보틱스가 미국 메이플어드밴스드로보틱스와 합작해 만든 AI 기반 자율 이동 로봇 시스템 ‘스캔&고’ 또한 최고 혁신상에 이름을 올리며 K-로봇 기술력을 알렸다. 대기업들의 활약도 이어졌다. 삼성전자 미국 법인의 양자보안칩 ‘S3SSE2A’는 사이버보안 분야에서 삼성SDI의 초고출력 18650 원통형 배터리 ‘SDI 25U-파워’는 건설 및 산업기술 분야에서 각각 최고 혁신상을 수상했다. LG전자의 투명·무선 TV ‘LG 시그니처 OLED T’는 이미징 분야 최고 혁신상을 차지하며 디스플레이 기술 우위를 확인했다. 내년 1월 6일부터 9일까지 열리는 이번 CES 2026에는 전 세계 4500여 개 기업이 참가해 AI를 중심으로 한 차세대 기술 경쟁을 펼칠 전망이다. 국내 기업들도 대규모 전시관을 꾸리고 혁신 기술을 선보인다. 삼성전자는 윈 호텔에 참가 기업 중 최대 규모 단독 전시관을 마련해 초개인화된 ‘Home AI’ 비전을 공개한다. LG전자와 LG이노텍 및 LG디스플레이 등 LG그룹은 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에 부스를 마련하고 AI 기반 가전과 센싱 솔루션 및 차량용 디스플레이를 전시한다. 현대차와 현대모비스 등 현대차그룹 역시 LVCC 웨스트홀에서 차세대 모빌리티 기술과 휴머노이드 로봇 공개를 예고하며 기대감을 높이고 있다.2025-12-28 12:07:44

-

LG전자, CES서 퀄컴과 인공지능중심차량 기술 공개 예정 [이코노믹데일리] LG전자가 글로벌 반도체 기업 퀄컴 테크날러지스와 함께 개발한 생성형 AI 기반 차량용 고성능 컴퓨팅 장치(HPC)를 공개하며 AIDV(인공지능중심차량) 시대를 선도를 선도하는 기술을 선보인한다. LG전자는 내년 1월 6일부터 나흘간 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 자동차의 두뇌 역할을 하는 HPC에 적용되는 온디바이스 AI 솔루션 'AI 캐빈 플랫폼'을 완성차 고객사 대상으로 최초 공개한다고 11일 밝혔다. 새로운 AI 캐빈 플랫폼이 적용된 디지털 콕핏을 통해 SDV(소프트웨어중심차량)를 넘어 AIDV 기술을 소개할 계획이다. AI 캐빈 플랫폼은 시각 정보를 분석하는 비전 언어 모델(VLM), 대형 언어 모델(LLM), 이미지 생성 모델 등 오픈소스 기반의 다양한 생성형 AI 모델들을 LG전자의 차량용 인포테인먼트 시스템에 적용해 탑승자 경험을 새롭게 만든다. AI 캐빈 플랫폼에는 퀄컴의 고성능 오토모티브 솔루션 '스냅드래곤 콕핏 엘리트'가 탑재됐다. 뛰어난 컴퓨팅 성능으로 모든 AI 연산은 차량 내에서 자체 처리된다. 외부 AI 서버와의 통신이 필요 없어 빠르고 안정적이며 보안 측면에서도 외부 유출 가능성이 차단돼 더 안전하다. AI 캐빈 플랫폼은 차량 내외부 카메라를 통해 입수한 주변 환경, 탑승자 상태 등을 AI가 분석해 상황에 맞는 가이드를 제공한다. 가령 출근길에서 외부 카메라로 옆에서 합류하는 차량을 인지하고 내부 카메라로 운전자 시선을 분석해 "합류 구간에서 차가 들어오고 있습니다"라는 정보를 전달한다. 이미지 생성 모델로 맞춤형 이미지도 제공한다. 예를 들어 크리스마스 장식으로 꾸며진 마을 등 주변과 어울리는 이미지를 음악 재생 화면으로 생성한다. 또 "눈이 아름답게 내리는 밤이네요. 겨울밤에 어울리는 노래를 추천해 드릴까요?" 등의 메시지를 전달하며 색다른 경험을 제공한다. LG전자는 올해 초 CES 2025에서도 퀄컴과 함께 차량용 인포테인먼트 시스템과 첨단 운전자보조 시스템을 하나의 장치로 통합 제어하는 HPC 플랫폼을 공개한 바 있다. 이는 '스냅드래곤 라이드 플렉스' 시스템온칩(SoC)을 기반으로 차량 내 다양한 기능을 단일 컨트롤러에 통합해 비용과 성능을 모두 잡았다. 은석현 LG전자 VS사업본부장은 "글로벌 시장에서 입증된 기술력과 신뢰도를 바탕으로 강력한 파트너십을 확대함으로써 SDV를 넘어 AIDV로의 전환도 주도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

LG전자, CES서 퀄컴과 인공지능중심차량 기술 공개 예정 [이코노믹데일리] LG전자가 글로벌 반도체 기업 퀄컴 테크날러지스와 함께 개발한 생성형 AI 기반 차량용 고성능 컴퓨팅 장치(HPC)를 공개하며 AIDV(인공지능중심차량) 시대를 선도를 선도하는 기술을 선보인한다. LG전자는 내년 1월 6일부터 나흘간 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 자동차의 두뇌 역할을 하는 HPC에 적용되는 온디바이스 AI 솔루션 'AI 캐빈 플랫폼'을 완성차 고객사 대상으로 최초 공개한다고 11일 밝혔다. 새로운 AI 캐빈 플랫폼이 적용된 디지털 콕핏을 통해 SDV(소프트웨어중심차량)를 넘어 AIDV 기술을 소개할 계획이다. AI 캐빈 플랫폼은 시각 정보를 분석하는 비전 언어 모델(VLM), 대형 언어 모델(LLM), 이미지 생성 모델 등 오픈소스 기반의 다양한 생성형 AI 모델들을 LG전자의 차량용 인포테인먼트 시스템에 적용해 탑승자 경험을 새롭게 만든다. AI 캐빈 플랫폼에는 퀄컴의 고성능 오토모티브 솔루션 '스냅드래곤 콕핏 엘리트'가 탑재됐다. 뛰어난 컴퓨팅 성능으로 모든 AI 연산은 차량 내에서 자체 처리된다. 외부 AI 서버와의 통신이 필요 없어 빠르고 안정적이며 보안 측면에서도 외부 유출 가능성이 차단돼 더 안전하다. AI 캐빈 플랫폼은 차량 내외부 카메라를 통해 입수한 주변 환경, 탑승자 상태 등을 AI가 분석해 상황에 맞는 가이드를 제공한다. 가령 출근길에서 외부 카메라로 옆에서 합류하는 차량을 인지하고 내부 카메라로 운전자 시선을 분석해 "합류 구간에서 차가 들어오고 있습니다"라는 정보를 전달한다. 이미지 생성 모델로 맞춤형 이미지도 제공한다. 예를 들어 크리스마스 장식으로 꾸며진 마을 등 주변과 어울리는 이미지를 음악 재생 화면으로 생성한다. 또 "눈이 아름답게 내리는 밤이네요. 겨울밤에 어울리는 노래를 추천해 드릴까요?" 등의 메시지를 전달하며 색다른 경험을 제공한다. LG전자는 올해 초 CES 2025에서도 퀄컴과 함께 차량용 인포테인먼트 시스템과 첨단 운전자보조 시스템을 하나의 장치로 통합 제어하는 HPC 플랫폼을 공개한 바 있다. 이는 '스냅드래곤 라이드 플렉스' 시스템온칩(SoC)을 기반으로 차량 내 다양한 기능을 단일 컨트롤러에 통합해 비용과 성능을 모두 잡았다. 은석현 LG전자 VS사업본부장은 "글로벌 시장에서 입증된 기술력과 신뢰도를 바탕으로 강력한 파트너십을 확대함으로써 SDV를 넘어 AIDV로의 전환도 주도해 나갈 것"이라고 밝혔다.2025-12-11 12:22:11

-

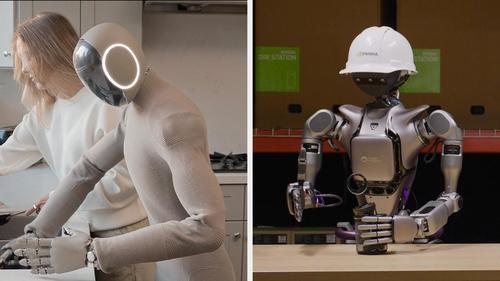

'피지컬 AI' 시대, 성큼…엔비디아발 GPU 공급 확대...韓 AI G3 도약 '기회' [이코노믹데일리] “로봇 산업은 곧 ‘챗GPT 모먼트’를 맞게 될 것입니다.” 지난 1월 미국 라스베이거스 CES 2025 기조연설에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 던진 이 한마디는 인공지능(AI) 혁명의 다음 무대가 ‘피지컬 AI(Physical AI)’임을 선언한 것이었다. 이후 엔비디아가 한국에 26만장의 그래픽처리장치(GPU) 공급을 약속하고 정부가 10조원을 투입해 ‘AI G3(세계 3대 강국)’ 도약을 천명하면서 한국은 피지컬 AI 경쟁의 중심으로 부상했다. ◆ DX를 넘어 AX로…AI 글로벌 로봇 대전…미·일·대만 격돌 피지컬 AI는 센서로 현실을 인식하고(Perceive), 데이터를 바탕으로 판단(Reason), 로봇 팔이나 바퀴 등 구동 장치로 물리적 행동(Act)을 수행하는 자율형 인공지능이다. 사람이 정한 규칙에 따라 자동화하던 디지털 전환(DX)을 넘어 AI가 스스로 판단해 완결하는 ‘AI 전환(AX)’의 핵심이다. 젠슨 황 CEO는 “공장 전체가 로봇으로 구동되고 로봇이 로봇을 조작하는 시대가 곧 온다”고 강조했다. 엔비디아는 파운데이션 모델 ‘아이작 그루트 N1’과 로봇용 칩셋 ‘젯슨 Thor’를 축으로 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 ‘피지컬 AI 생태계’를 구축 중이다. 세계는 이미 로봇 패권 경쟁에 돌입했다. 미국은 테슬라의 ‘옵티머스’와 오픈AI·엔비디아 등이 투자한 ‘피규어 AI’를 앞세워 휴머노이드 시장을 주도하고 있다. 테슬라는 올해 시범 생산을 시작해 내년 판매를 목표로 하고 있다. 일본은 손정의 회장의 소프트뱅크가 ABB의 로봇 부문 인수를 추진 중이며 대만 폭스콘은 엔비디아와 손잡고 자체 휴머노이드를 개발하고 있다. 독일은 ‘인더스트리 4.0’, 일본은 ‘로봇 신전략’으로 AI·로봇을 국가 성장축으로 키워왔다. 과학기술정책연구원(STEPI)에 따르면 일본의 스마트 제조 시장은 2019~2024년 연평균 10% 이상 성장했다. 국내에서는 삼성전자와 현대자동차그룹이 선봉에 섰다. 삼성전자는 로봇 전문기업 레인보우로보틱스의 최대 주주로 올라 지능형 휴머노이드 개발에 박차를 가하고 있으며 현대차그룹은 2020년 인수한 보스턴 다이내믹스의 ‘아틀라스’를 공장 현장에 시범 투입해 생산성 혁신을 추진 중이다. ◆ 디지털 트윈이 여는 제조 르네상스...희망과 불안의 교차 피지컬 AI의 산업적 성과는 ‘디지털 트윈’에서 가장 극적으로 드러난다. 현실의 공장과 설비를 가상공간에 복제해 AI 시뮬레이션으로 최적 공정을 설계하고 이를 실제 생산에 적용하는 기술이다. 현대차는 엔비디아의 ‘옴니버스’ 플랫폼을 활용해 디지털 트윈 기반 공정 혁신을 진행하고 있다. 이 기술을 활용하면 신규 설비 시험 기간을 절반 가까이 줄이고 병목을 제거해 생산 효율을 극대화할 수 있다. 물류 분야에서는 창고를 디지털 트윈으로 구현해 자율주행 로봇의 최적 동선을 도출하고 헬스케어에서는 로봇 수술을 수백 차례 시뮬레이션해 안전성을 높인다. LG전자도 스마트 팩토리 솔루션에 이를 접목해 물류 흐름을 최적화했다. AI 혁신의 그림자도 짙다. 한국은행은 지난 10월 보고서에서 챗GPT 출시 이후 2년간 AI 노출이 큰 업종에서 청년층 일자리 20만8000개가 줄었다고 분석했다. 지금은 주로 사무직 중심이지만 피지컬 AI가 육체노동까지 대체하면 충격은 훨씬 커질 수 있다. 이에 각국은 제도 정비에 나섰다. 유럽연합은 올해 3월 AI 위험도에 따라 규제 강도를 달리하는 ‘EU AI Act’를 통과시켰고 미국도 ‘AI 권리장전’을 통해 시민 보호 원칙을 발표했다. 우리나라도 내년 1월 ‘AI 기본법’ 시행을 앞두고 있으나 세부 가이드라인은 아직 미비하다. 이제 피지컬 AI는 이제 거스를 수 없는 흐름이다. 그것이 제조 르네상스의 기폭제가 될지 대량 실업의 시작이 될지는 사회적 선택에 달려 있다. 기술의 속도를 따라잡되 그 혜택이 사회 전반에 고루 돌아가도록 하는 제도적 준비가 지금 절실하다.

'피지컬 AI' 시대, 성큼…엔비디아발 GPU 공급 확대...韓 AI G3 도약 '기회' [이코노믹데일리] “로봇 산업은 곧 ‘챗GPT 모먼트’를 맞게 될 것입니다.” 지난 1월 미국 라스베이거스 CES 2025 기조연설에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 던진 이 한마디는 인공지능(AI) 혁명의 다음 무대가 ‘피지컬 AI(Physical AI)’임을 선언한 것이었다. 이후 엔비디아가 한국에 26만장의 그래픽처리장치(GPU) 공급을 약속하고 정부가 10조원을 투입해 ‘AI G3(세계 3대 강국)’ 도약을 천명하면서 한국은 피지컬 AI 경쟁의 중심으로 부상했다. ◆ DX를 넘어 AX로…AI 글로벌 로봇 대전…미·일·대만 격돌 피지컬 AI는 센서로 현실을 인식하고(Perceive), 데이터를 바탕으로 판단(Reason), 로봇 팔이나 바퀴 등 구동 장치로 물리적 행동(Act)을 수행하는 자율형 인공지능이다. 사람이 정한 규칙에 따라 자동화하던 디지털 전환(DX)을 넘어 AI가 스스로 판단해 완결하는 ‘AI 전환(AX)’의 핵심이다. 젠슨 황 CEO는 “공장 전체가 로봇으로 구동되고 로봇이 로봇을 조작하는 시대가 곧 온다”고 강조했다. 엔비디아는 파운데이션 모델 ‘아이작 그루트 N1’과 로봇용 칩셋 ‘젯슨 Thor’를 축으로 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 ‘피지컬 AI 생태계’를 구축 중이다. 세계는 이미 로봇 패권 경쟁에 돌입했다. 미국은 테슬라의 ‘옵티머스’와 오픈AI·엔비디아 등이 투자한 ‘피규어 AI’를 앞세워 휴머노이드 시장을 주도하고 있다. 테슬라는 올해 시범 생산을 시작해 내년 판매를 목표로 하고 있다. 일본은 손정의 회장의 소프트뱅크가 ABB의 로봇 부문 인수를 추진 중이며 대만 폭스콘은 엔비디아와 손잡고 자체 휴머노이드를 개발하고 있다. 독일은 ‘인더스트리 4.0’, 일본은 ‘로봇 신전략’으로 AI·로봇을 국가 성장축으로 키워왔다. 과학기술정책연구원(STEPI)에 따르면 일본의 스마트 제조 시장은 2019~2024년 연평균 10% 이상 성장했다. 국내에서는 삼성전자와 현대자동차그룹이 선봉에 섰다. 삼성전자는 로봇 전문기업 레인보우로보틱스의 최대 주주로 올라 지능형 휴머노이드 개발에 박차를 가하고 있으며 현대차그룹은 2020년 인수한 보스턴 다이내믹스의 ‘아틀라스’를 공장 현장에 시범 투입해 생산성 혁신을 추진 중이다. ◆ 디지털 트윈이 여는 제조 르네상스...희망과 불안의 교차 피지컬 AI의 산업적 성과는 ‘디지털 트윈’에서 가장 극적으로 드러난다. 현실의 공장과 설비를 가상공간에 복제해 AI 시뮬레이션으로 최적 공정을 설계하고 이를 실제 생산에 적용하는 기술이다. 현대차는 엔비디아의 ‘옴니버스’ 플랫폼을 활용해 디지털 트윈 기반 공정 혁신을 진행하고 있다. 이 기술을 활용하면 신규 설비 시험 기간을 절반 가까이 줄이고 병목을 제거해 생산 효율을 극대화할 수 있다. 물류 분야에서는 창고를 디지털 트윈으로 구현해 자율주행 로봇의 최적 동선을 도출하고 헬스케어에서는 로봇 수술을 수백 차례 시뮬레이션해 안전성을 높인다. LG전자도 스마트 팩토리 솔루션에 이를 접목해 물류 흐름을 최적화했다. AI 혁신의 그림자도 짙다. 한국은행은 지난 10월 보고서에서 챗GPT 출시 이후 2년간 AI 노출이 큰 업종에서 청년층 일자리 20만8000개가 줄었다고 분석했다. 지금은 주로 사무직 중심이지만 피지컬 AI가 육체노동까지 대체하면 충격은 훨씬 커질 수 있다. 이에 각국은 제도 정비에 나섰다. 유럽연합은 올해 3월 AI 위험도에 따라 규제 강도를 달리하는 ‘EU AI Act’를 통과시켰고 미국도 ‘AI 권리장전’을 통해 시민 보호 원칙을 발표했다. 우리나라도 내년 1월 ‘AI 기본법’ 시행을 앞두고 있으나 세부 가이드라인은 아직 미비하다. 이제 피지컬 AI는 이제 거스를 수 없는 흐름이다. 그것이 제조 르네상스의 기폭제가 될지 대량 실업의 시작이 될지는 사회적 선택에 달려 있다. 기술의 속도를 따라잡되 그 혜택이 사회 전반에 고루 돌아가도록 하는 제도적 준비가 지금 절실하다.2025-11-06 06:00:00

-

삼성·LG, 디스플레이 '왕좌의 대결'…"같은 듯 달랐다" [이코노믹데일리] 미래 첨단 디스플레이 산업을 이끌어갈 '2025 한국디스플레이산업전시회(K‑Display 2025)'가 지난 9일 사흘간의 화려한 여정의 막을 내렸다. 올해로 24회를 맞는 K-디스플레이는 최신 디스플레이 기술과 제품을 볼 수 있는 국제인증 전시회로, 각사의 첨단 디스플레이들과 관람객들의 열기로 가득 찬 행사가 됐다. 이번 전시회 주인공은 단연 삼성과 LG였다. 전시장 중앙에 삼성과 LG의 대형 부스가 양쪽에서 서로를 마주 보며 자리했다. 거대한 LED 전광판과 몰입형 체험존, 초대형 OLED(유기발광다이오드) 스크린은 이곳이 '기술의 심장'임을 말해주는 듯 했다. 양사는 초대형 OLED를 중심으로 차세대 디스플레이 경험을 겨냥한 혁신 기술을 선보이며 ‘미래 디스플레이’의 방향성을 제시한다는 점에선 한목소리를 내고 있었지만 서로 각기 다른 전시 전략을 통해 뚜렷한 차이를 부각해 향후 양사의 디스플레이 기술 발전 향방을 엿볼 수 있었다. 이들은 확장현실(XR), 게이밍, 차량용, 프리미엄 TV 등 다양한 응용 분야에서 각기 다른 OLED 전략을 선보이며 관람객의 이목을 집중시키고, 기술 경쟁에 불을 붙이는 모습이었다. 삼성, 정밀·견고·확장성의 미학 먼저 방문한 삼성디스플레이 부스 정면에는 'OLED 혁신과 함께 여는 미래 라이프스타일' 슬로건이 빛나고 있었다. 가장 먼저 시선을 사로잡은 것은 XR(확장현실) 기기를 활용한 OLEDoS(OLED on Silicon) 기술이었다. 초미세 픽셀로 콘텐츠를 보다 또렷하게 구현하는 이 기술은 마치 렌즈를 통해 본 별빛처럼 또렷하고 빛나는 세밀함이 있었다. 특히 XR 기기에 활용되는 1.3형 4000PPI(인치당 픽셀 수) 해상도, 1만 니트(밝기 단위)의 화이트 OLEDoS(실리콘 기판 위에 구현한 유기발광다이오드)와, 1.4형 5000PPI RGB OLEDoS, 1.3형 4200PPI RGB OLEDoS는 관람객의 눈높이에 맞춘 몰입형 체험존을 통해 생생하게 공개됐다. 여기에 초미세 렌즈 배열인 마이크로 렌즈 어레이(MLA) 기술까지 적용해 시야각과 휘도가 크게 개선됐다. 웨어러블 분야에서는 6000 니트 밝기의 마이크로 LED 워치용 디스플레이가 최초 공개됐다. 지난번 가전·정보기술(IT)박람회(CES 2025)에서 선보인 4000 니트 제품 대비 50% 밝아졌으며 자유롭게 휘어지는 플렉시블 구조와 저전력 특성이 강조됐다. 삼성 부스의 또 다른 인기 공간은 'OLED 갤러리'였다. 관람객은 고해상도 카메라로 현대미술 작가 '바심 마그디나'·'마크 데니스'의 작품을 접목한 AI 셀피(자신의 모습을 직접 찍은 사진)를 찍고 QD-OLED(퀀텀닷과 OLED 기술을 결합한 차세대 디스플레이) 이미지로 확인할 수 있다. 화면에 표현된 선명한 색감과 세심한 픽셀은 실제 회화 작품을 그대로 옮겨 놓은 듯 했다. 고해상도 카메라로 촬영한 관람객의 얼굴이 QD-OLED 화면 속 작품으로 재탄생 하는 순간 사람들의 감탄사가 쏟아졌다. 직접 AI 셀피를 촬영해본 관람객 A씨(여·20대)는 "평소 좋아하던 작품 속 주인공이 된 기분"이라며 "삼성디스플레이 기술력이 갈수록 발전하는 것 같아 대한민국 국민으로서 뿌듯하다"고 놀라움을 감추지 못했다. LG, 시각적 감동과 속도의 융합 LG디스플레이 부스는 기술과 감성을 주제로 한 시각적 여정을 제공했다. OLED 헤리티지존에서는 2009년 15인치 OLED 시제품부터 최신 4세대 프라이머리 RGB(빨강·초록·파랑) 탠덤 구조까지 15년간의 기술 진화를 한눈에 볼 수 있었다. 부스 중앙에는 올해 최초 공개된 83인치 4세대 OLED 패널이 자리잡고 있어 관람객의 시선을 압도했다. RGB 삼원색을 독립층으로 쌓은 구조로 기존 OLED 대비 화질·색재현에서 획기적인 개선을 이뤘다. 또한 540Hz QHD OLED 모니터는 화면 주사율을 동적으로 조절하는 DFR기술로 최대 720Hz까지 가능해 게이머는 물론 기술 지향적인 관람객의 기대를 충족시켰다. 자동차 디스플레이 분야에서는 완전 자율주행 SDV(소프트웨어 중심 차량) 콘셉트카를 활용한 체험존이 마련됐다. △57인치 필러투필러 LCD(액정표시장치) △32.6인치 슬라이더블 OLED △47.8인치 프라이버시 LCD △스트레처블 디스플레이 조그 다이얼 등 현실감 넘치는 디스플레이에는 미래형 차량 인터페이스가 그대로 구현돼 있었다. 체험을 마친 한 초등학교 1학년 남학생 관람객은 "미래에 나올 차를 미리 타본 것 같아 신기하다"며 소감을 밝혔다. 글로벌 시장 판도와 전망 시장조사업체 옴디아(Omdia)에 따르면 올해 1분기 기준 글로벌 OLED 패널 시장에서 삼성디스플레이는 매출 점유율 42.2%로 1위를 차지했다. 그 뒤는 중국 BOE(13.2%)와 Visionox(7.3%)가 잇고 있다. OLED TV 시장에서는 북미에서 삼성전자가 점유율 45.2%(판매량 기준)로 LG(42%)를 추월했으나 유럽에서는 LG가 56.4%로 선두를 유지하고 있다. OLED 시장은 2025년 약471억 달러(약 63조5850억원)에서 2032년 1210억 달러(약 163조3500억원) 규모로 성장할 전망이다. 특히 OLED TV 출하량은 2028년 950만대에 이를 것으로 예상되며 OLED 모니터 패널 출하량도 2025년 340만대로 전년 대비 69% 증가할 것으로 보인다. 다른 길을 걷지만 같은 목적을 향해가다···'기술의 교차점' 이번 전시는 단순히 신제품을 나열하는 자리가 아니었다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 서로 다른 방식으로 미래 디스플레이의 방향성을 제시하고 있었다. 삼성은 LEAD 무편광판 OLED와 MONTFLEX 폴더블 등 전략 기술을 앞세워 '정밀·견고·글로벌 확장성'을 내세우며 기술 진화와 시장 확장성을 드러냈고 LG는 4세대 초대형·초고주사율 패널과 OLED 헤리티지를 통해 '밝기·속도·형태'를 강조한 기술 리더십을 선보였다. 또한 삼성은 색감을 강렬하게 극대화해 감각을 자극하는 반면 LG는 있는 그대로 재현하는 사실적인 묘사로 힘을 발휘했다. 전시회는 단순한 제품 나열을 넘어 두 기업 기술이 어떻게 미래 삶을 바꿀지 보여주는 무대였다. 전시장을 찾은 업계 관계자들은 "XR·게이밍·모빌리티 분야에서 OLED의 적용 범위가 급격히 확장되고 있다"며 "삼성과 LG의 기술 방향이 다르지만 두 회사 모두 글로벌 디스플레이의 시장 판도를 바꿀 잠재력을 보여줬다"고 입을 모았다. 누가 더 우월한 지를 논하기보다 두 길 모두 미래로 향하고 있다는 점이 인상 깊었다. 삼성은 XR과 내구성에서 LG는 시각적 압도와 속도에서 독보적 입지를 지켰다. 기술이 서로 다른 방향으로 빛날 때 관람객은 더 넓은 미래를 마주한다. 이번 K-디스플레이 2025는 한국 디스플레이 산업의 글로벌 리더십을 재확인하는 계기이자 XR·게이밍·모빌리티로 확장되는 OLED 생태계의 현재와 미래를 보여주는 무대였다.

삼성·LG, 디스플레이 '왕좌의 대결'…"같은 듯 달랐다" [이코노믹데일리] 미래 첨단 디스플레이 산업을 이끌어갈 '2025 한국디스플레이산업전시회(K‑Display 2025)'가 지난 9일 사흘간의 화려한 여정의 막을 내렸다. 올해로 24회를 맞는 K-디스플레이는 최신 디스플레이 기술과 제품을 볼 수 있는 국제인증 전시회로, 각사의 첨단 디스플레이들과 관람객들의 열기로 가득 찬 행사가 됐다. 이번 전시회 주인공은 단연 삼성과 LG였다. 전시장 중앙에 삼성과 LG의 대형 부스가 양쪽에서 서로를 마주 보며 자리했다. 거대한 LED 전광판과 몰입형 체험존, 초대형 OLED(유기발광다이오드) 스크린은 이곳이 '기술의 심장'임을 말해주는 듯 했다. 양사는 초대형 OLED를 중심으로 차세대 디스플레이 경험을 겨냥한 혁신 기술을 선보이며 ‘미래 디스플레이’의 방향성을 제시한다는 점에선 한목소리를 내고 있었지만 서로 각기 다른 전시 전략을 통해 뚜렷한 차이를 부각해 향후 양사의 디스플레이 기술 발전 향방을 엿볼 수 있었다. 이들은 확장현실(XR), 게이밍, 차량용, 프리미엄 TV 등 다양한 응용 분야에서 각기 다른 OLED 전략을 선보이며 관람객의 이목을 집중시키고, 기술 경쟁에 불을 붙이는 모습이었다. 삼성, 정밀·견고·확장성의 미학 먼저 방문한 삼성디스플레이 부스 정면에는 'OLED 혁신과 함께 여는 미래 라이프스타일' 슬로건이 빛나고 있었다. 가장 먼저 시선을 사로잡은 것은 XR(확장현실) 기기를 활용한 OLEDoS(OLED on Silicon) 기술이었다. 초미세 픽셀로 콘텐츠를 보다 또렷하게 구현하는 이 기술은 마치 렌즈를 통해 본 별빛처럼 또렷하고 빛나는 세밀함이 있었다. 특히 XR 기기에 활용되는 1.3형 4000PPI(인치당 픽셀 수) 해상도, 1만 니트(밝기 단위)의 화이트 OLEDoS(실리콘 기판 위에 구현한 유기발광다이오드)와, 1.4형 5000PPI RGB OLEDoS, 1.3형 4200PPI RGB OLEDoS는 관람객의 눈높이에 맞춘 몰입형 체험존을 통해 생생하게 공개됐다. 여기에 초미세 렌즈 배열인 마이크로 렌즈 어레이(MLA) 기술까지 적용해 시야각과 휘도가 크게 개선됐다. 웨어러블 분야에서는 6000 니트 밝기의 마이크로 LED 워치용 디스플레이가 최초 공개됐다. 지난번 가전·정보기술(IT)박람회(CES 2025)에서 선보인 4000 니트 제품 대비 50% 밝아졌으며 자유롭게 휘어지는 플렉시블 구조와 저전력 특성이 강조됐다. 삼성 부스의 또 다른 인기 공간은 'OLED 갤러리'였다. 관람객은 고해상도 카메라로 현대미술 작가 '바심 마그디나'·'마크 데니스'의 작품을 접목한 AI 셀피(자신의 모습을 직접 찍은 사진)를 찍고 QD-OLED(퀀텀닷과 OLED 기술을 결합한 차세대 디스플레이) 이미지로 확인할 수 있다. 화면에 표현된 선명한 색감과 세심한 픽셀은 실제 회화 작품을 그대로 옮겨 놓은 듯 했다. 고해상도 카메라로 촬영한 관람객의 얼굴이 QD-OLED 화면 속 작품으로 재탄생 하는 순간 사람들의 감탄사가 쏟아졌다. 직접 AI 셀피를 촬영해본 관람객 A씨(여·20대)는 "평소 좋아하던 작품 속 주인공이 된 기분"이라며 "삼성디스플레이 기술력이 갈수록 발전하는 것 같아 대한민국 국민으로서 뿌듯하다"고 놀라움을 감추지 못했다. LG, 시각적 감동과 속도의 융합 LG디스플레이 부스는 기술과 감성을 주제로 한 시각적 여정을 제공했다. OLED 헤리티지존에서는 2009년 15인치 OLED 시제품부터 최신 4세대 프라이머리 RGB(빨강·초록·파랑) 탠덤 구조까지 15년간의 기술 진화를 한눈에 볼 수 있었다. 부스 중앙에는 올해 최초 공개된 83인치 4세대 OLED 패널이 자리잡고 있어 관람객의 시선을 압도했다. RGB 삼원색을 독립층으로 쌓은 구조로 기존 OLED 대비 화질·색재현에서 획기적인 개선을 이뤘다. 또한 540Hz QHD OLED 모니터는 화면 주사율을 동적으로 조절하는 DFR기술로 최대 720Hz까지 가능해 게이머는 물론 기술 지향적인 관람객의 기대를 충족시켰다. 자동차 디스플레이 분야에서는 완전 자율주행 SDV(소프트웨어 중심 차량) 콘셉트카를 활용한 체험존이 마련됐다. △57인치 필러투필러 LCD(액정표시장치) △32.6인치 슬라이더블 OLED △47.8인치 프라이버시 LCD △스트레처블 디스플레이 조그 다이얼 등 현실감 넘치는 디스플레이에는 미래형 차량 인터페이스가 그대로 구현돼 있었다. 체험을 마친 한 초등학교 1학년 남학생 관람객은 "미래에 나올 차를 미리 타본 것 같아 신기하다"며 소감을 밝혔다. 글로벌 시장 판도와 전망 시장조사업체 옴디아(Omdia)에 따르면 올해 1분기 기준 글로벌 OLED 패널 시장에서 삼성디스플레이는 매출 점유율 42.2%로 1위를 차지했다. 그 뒤는 중국 BOE(13.2%)와 Visionox(7.3%)가 잇고 있다. OLED TV 시장에서는 북미에서 삼성전자가 점유율 45.2%(판매량 기준)로 LG(42%)를 추월했으나 유럽에서는 LG가 56.4%로 선두를 유지하고 있다. OLED 시장은 2025년 약471억 달러(약 63조5850억원)에서 2032년 1210억 달러(약 163조3500억원) 규모로 성장할 전망이다. 특히 OLED TV 출하량은 2028년 950만대에 이를 것으로 예상되며 OLED 모니터 패널 출하량도 2025년 340만대로 전년 대비 69% 증가할 것으로 보인다. 다른 길을 걷지만 같은 목적을 향해가다···'기술의 교차점' 이번 전시는 단순히 신제품을 나열하는 자리가 아니었다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 서로 다른 방식으로 미래 디스플레이의 방향성을 제시하고 있었다. 삼성은 LEAD 무편광판 OLED와 MONTFLEX 폴더블 등 전략 기술을 앞세워 '정밀·견고·글로벌 확장성'을 내세우며 기술 진화와 시장 확장성을 드러냈고 LG는 4세대 초대형·초고주사율 패널과 OLED 헤리티지를 통해 '밝기·속도·형태'를 강조한 기술 리더십을 선보였다. 또한 삼성은 색감을 강렬하게 극대화해 감각을 자극하는 반면 LG는 있는 그대로 재현하는 사실적인 묘사로 힘을 발휘했다. 전시회는 단순한 제품 나열을 넘어 두 기업 기술이 어떻게 미래 삶을 바꿀지 보여주는 무대였다. 전시장을 찾은 업계 관계자들은 "XR·게이밍·모빌리티 분야에서 OLED의 적용 범위가 급격히 확장되고 있다"며 "삼성과 LG의 기술 방향이 다르지만 두 회사 모두 글로벌 디스플레이의 시장 판도를 바꿀 잠재력을 보여줬다"고 입을 모았다. 누가 더 우월한 지를 논하기보다 두 길 모두 미래로 향하고 있다는 점이 인상 깊었다. 삼성은 XR과 내구성에서 LG는 시각적 압도와 속도에서 독보적 입지를 지켰다. 기술이 서로 다른 방향으로 빛날 때 관람객은 더 넓은 미래를 마주한다. 이번 K-디스플레이 2025는 한국 디스플레이 산업의 글로벌 리더십을 재확인하는 계기이자 XR·게이밍·모빌리티로 확장되는 OLED 생태계의 현재와 미래를 보여주는 무대였다.2025-08-11 16:56:43

-

삼성전자 스마트 모니터 M9, 美 매체로부터 '극찬' [이코노믹데일리] 삼성전자 스마트 모니터 M9이 최근 미국의 주요 글로벌 정보통신(IT) 매체들로부터 호평받고 있다. 10일 삼성전자에 따르면 지난 6월 출시한 스마트 모니터 M9은 삼성 스마트 모니터 라인업 최초로 유기발광다이오드(OLED) 패널을 적용했으며 4K 해상도, 165Hz 주사율, 0.03ms(GTG) 응답속도를 지원한다. 또한 4K 인공지능(AI) 업스케일링 프로, AI 화질 최적화, 액티브 보이스 프로 등 AI 기능을 통해 콘텐츠 시청 편의성을 높인다. 미국 IT 매체 톰스가이드는 "삼성 스마트 모니터 M9은 전작 대비 비약적인 업그레이드를 이룬 제품"이라며 "32형 4K QD-OLED 패널이 뛰어난 명암비와 색감을 구현해 영화 감상 경험을 향상시킨다"고 호평했다. 이와 함께 미국 IT 매체 테크아리스는 스마트 모니터 M9에 10점 만점에 9.7점을 부여하며 올해의 톱픽 제품으로 선정했다. 테크아리스는 "색감은 강렬하고 생생하며 퀀텀닷 백라이트 덕분에 색상이 바래지 않는 놀라운 밝기를 경험할 수 있는 모니터"라며 "QD-OLED 기술을 탑재한 스마트 모니터 M9은 현존하는 어떤 모니터와 견주어도 최고 수준"이라고 말했다. 이어 "M9은 단순히 삼성 모니터의 최상위 모델이 아니라 기존의 틀을 넘어 완전히 새로운 제품군의 기준을 제시하고 있다"고 호평하며 별 5개(5점 만점)와 함께 '에디터스 초이스'로 선정하기도 했다. 삼성전자 관계자는 "스마트 모니터 M9은 지난해 11월 미국 소비자기술협회(CTA)가 수여하는 가전·정보기술(IT) 박람회(CES) 2025 혁신상을 수상하며 상품성을 드러냈다"고 전했다.

삼성전자 스마트 모니터 M9, 美 매체로부터 '극찬' [이코노믹데일리] 삼성전자 스마트 모니터 M9이 최근 미국의 주요 글로벌 정보통신(IT) 매체들로부터 호평받고 있다. 10일 삼성전자에 따르면 지난 6월 출시한 스마트 모니터 M9은 삼성 스마트 모니터 라인업 최초로 유기발광다이오드(OLED) 패널을 적용했으며 4K 해상도, 165Hz 주사율, 0.03ms(GTG) 응답속도를 지원한다. 또한 4K 인공지능(AI) 업스케일링 프로, AI 화질 최적화, 액티브 보이스 프로 등 AI 기능을 통해 콘텐츠 시청 편의성을 높인다. 미국 IT 매체 톰스가이드는 "삼성 스마트 모니터 M9은 전작 대비 비약적인 업그레이드를 이룬 제품"이라며 "32형 4K QD-OLED 패널이 뛰어난 명암비와 색감을 구현해 영화 감상 경험을 향상시킨다"고 호평했다. 이와 함께 미국 IT 매체 테크아리스는 스마트 모니터 M9에 10점 만점에 9.7점을 부여하며 올해의 톱픽 제품으로 선정했다. 테크아리스는 "색감은 강렬하고 생생하며 퀀텀닷 백라이트 덕분에 색상이 바래지 않는 놀라운 밝기를 경험할 수 있는 모니터"라며 "QD-OLED 기술을 탑재한 스마트 모니터 M9은 현존하는 어떤 모니터와 견주어도 최고 수준"이라고 말했다. 이어 "M9은 단순히 삼성 모니터의 최상위 모델이 아니라 기존의 틀을 넘어 완전히 새로운 제품군의 기준을 제시하고 있다"고 호평하며 별 5개(5점 만점)와 함께 '에디터스 초이스'로 선정하기도 했다. 삼성전자 관계자는 "스마트 모니터 M9은 지난해 11월 미국 소비자기술협회(CTA)가 수여하는 가전·정보기술(IT) 박람회(CES) 2025 혁신상을 수상하며 상품성을 드러냈다"고 전했다.2025-08-10 14:37:51

많이 본 뉴스

영상

Youtube 바로가기

![[기원상 칼럼] "권력의 곁을 떠나지 못한 종교, 통일교는 어디로 가는가"](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/31/20251231161508887162_518_323.png)