최근 KT 가입자들을 덮친 ‘유령 소액결제’ 사태는 더 이상 영화 속 이야기가 아닌 바로 우리 모두의 현실이 될 수 있다는 섬뜩한 공포를 일깨웠다.

이번 사태는 단순한 해킹 사건을 넘어 대한민국 국민의 ‘디지털 신분증’ 역할을 해 온 통신망과 본인 인증 시스템의 근간이 송두리째 흔들리고 있음을 보여주는 심각한 경고등이다.

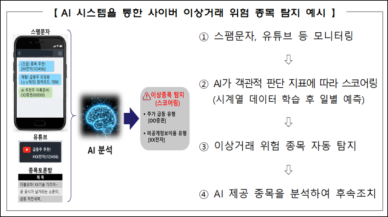

사건의 핵심에는 ‘가짜 기지국’이라는 최악의 시나리오가 있다. 해커가 특정 지역에 불법 기지국을 설치해 통신망을 장악하고 이용자의 통신을 가로채 소액결제에 필요한 ARS 인증까지 탈취했다는 정황은 충격적이다.

이는 국가 기간 통신망의 보안이 외부 공격에 뚫렸다는 의미이자 우리가 무심코 의존해 온 SMS·ARS 기반 본인 인증 시스템 전체의 신뢰도가 붕괴될 수 있음을 시사한다. ‘복제폰’ 논란은 단순한 기술적 논쟁을 넘어 통신 인프라 자체에 대한 근원적인 불신을 증폭시키는 기폭제가 되고 있다.

더욱 개탄스러운 것은 위기 상황에서 드러난 기업의 도덕적 해이다. KT는 해킹 의혹을 통보받은 직후 문제의 핵심 서버를 계획보다 앞당겨 파기하며 ‘증거인멸’ 의혹을 자초했다. “개인정보 유출은 없다”던 성급한 초기 발표는 불과 하루 만에 뒤집혔고 최고경영자의 대국민 사과는 사태 발생 열흘이 지나서야 나왔다.

이는 고객 보호보다 기업의 평판 관리를 우선시하는 통신업계의 고질적인 민낯을 다시 한번 확인시켜 준 사건이다. SK텔레콤이 대규모 해킹 사태 이후 정부의 위약금 면제 권고를 거부한 것과 맞물려 이는 통신사 전체의 책임 회피 관행을 보여주는 상징적인 장면으로 기록될 것이다.

이제 와서 KT가 내놓은 ‘100% 보상’ 약속은 공허하게 들린다. 금전적 보상은 이미 엎질러진 물을 닦는 사후 처리일 뿐 무너진 신뢰를 회복할 근본적인 해답이 될 수는 없다. 지금 필요한 것은 ‘보상’을 넘어선 ‘처방’이다.

먼저 기업은 보안을 더 이상 아까운 비용이 아닌 생존을 위한 ‘필수 투자’로 인식하는 경영 철학의 대전환을 이뤄야 한다. 이재명 대통령이 “기업은 보안 투자를 불필요한 비용이라고 생각하지 않는지 되돌아봐야겠다”고 지적한 것은 바로 이 점을 겨냥한 것이다.

정부 역시 기업의 ‘자진신고’라는 선의에만 의존하는 현행법의 한계를 직시해야 한다. 이번 사태에서 보았듯 기업이 책임을 회피하려 할 때 규제 당국은 속수무책일 수밖에 없다. 민관합동조사단에 강제 조사권을 부여하는 등 실질적인 권한 강화가 시급하다.

마지막으로 우리 사회 전체가 통신사 인증에만 의존하는 단일 인증 체계의 위험성을 공론화하고 다중 인증 및 대체 인증 수단 도입 등 사회 전반의 디지털 안전망을 재설계해야 할 때다. ‘유령 결제’는 시작에 불과할 수 있다. 소를 잃었으면 이제라도 외양간을 제대로 고쳐야 한다.

댓글 더보기